実歩に基づいて散歩プランを立てられる!

「忠臣蔵」は誰もが知る物語ですが、その背景や人物の心情を深く理解している人は少ないのではないでしょうか。歴史の教科書で学んだ出来事を、より深く、そして実際に体験できる方法はないでしょうか?

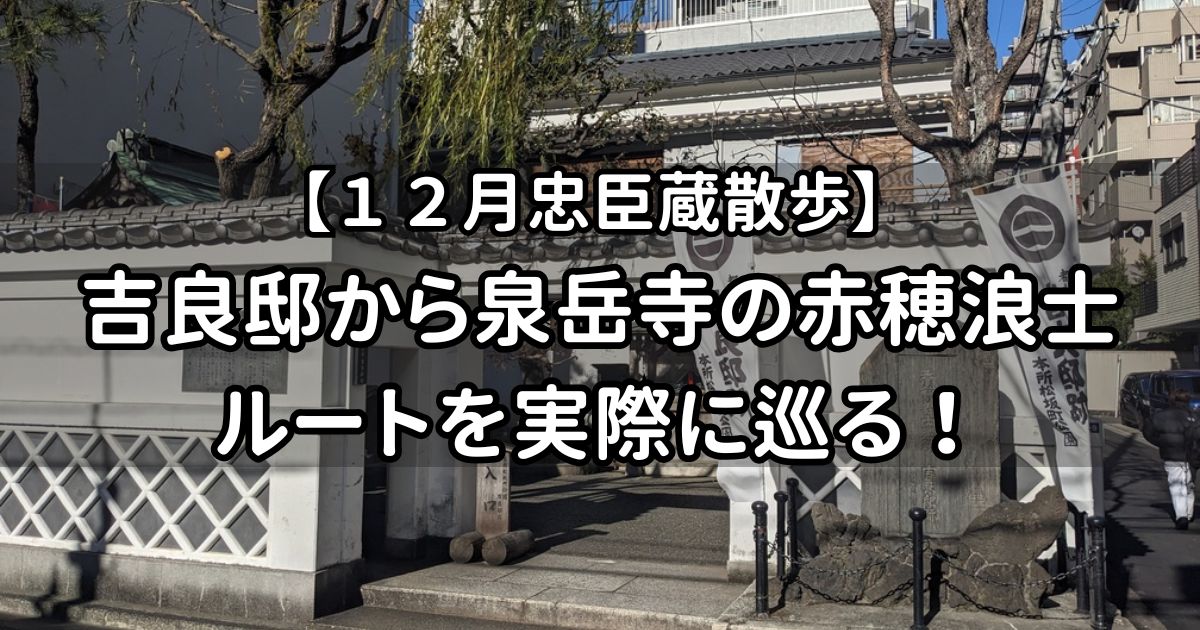

この記事では、歴史ロマンを存分に味わえる「忠臣蔵ルート」を実際に歩いた体験を基にご案内します。吉良邸跡から泉岳寺までの道のりを辿り、47人の赤穂浪士の足跡を辿ることで、歴史の教科書で学んだ出来事をより深く理解することができます。

忠臣蔵に関する深い知識を得ながら、歴史を体感する散歩プランを立てることができます。散歩の楽しみが増え、歴史的な場所を訪れる意欲が湧いてくるでしょう。

赤穂浪士の引き上げルートを歩こう

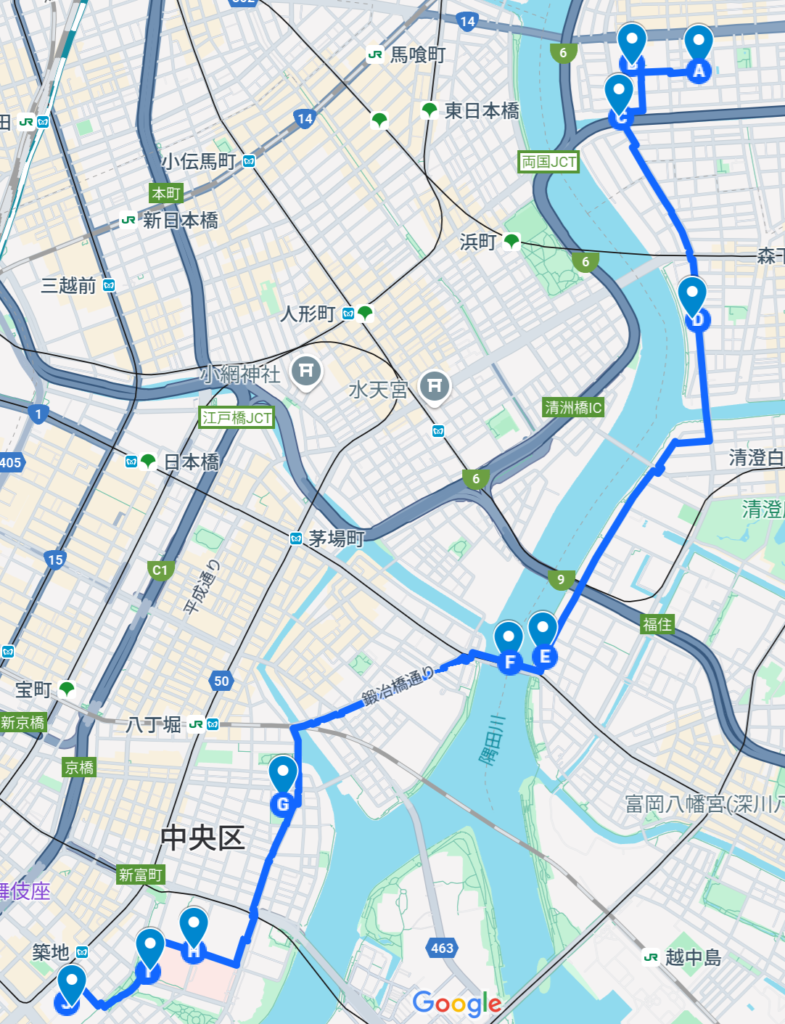

吉良邸から泉岳寺まで赤穂浪士ルートの散歩コース

このコースの歩行距離は約13km、所要時間は約6時間です。

赤穂浪士は、元禄15年12月14日、吉良邸で吉良上野介を討ち取った後、この道を歩いて泉岳寺まで行き、旧主の墓前に吉良の首を供えました。

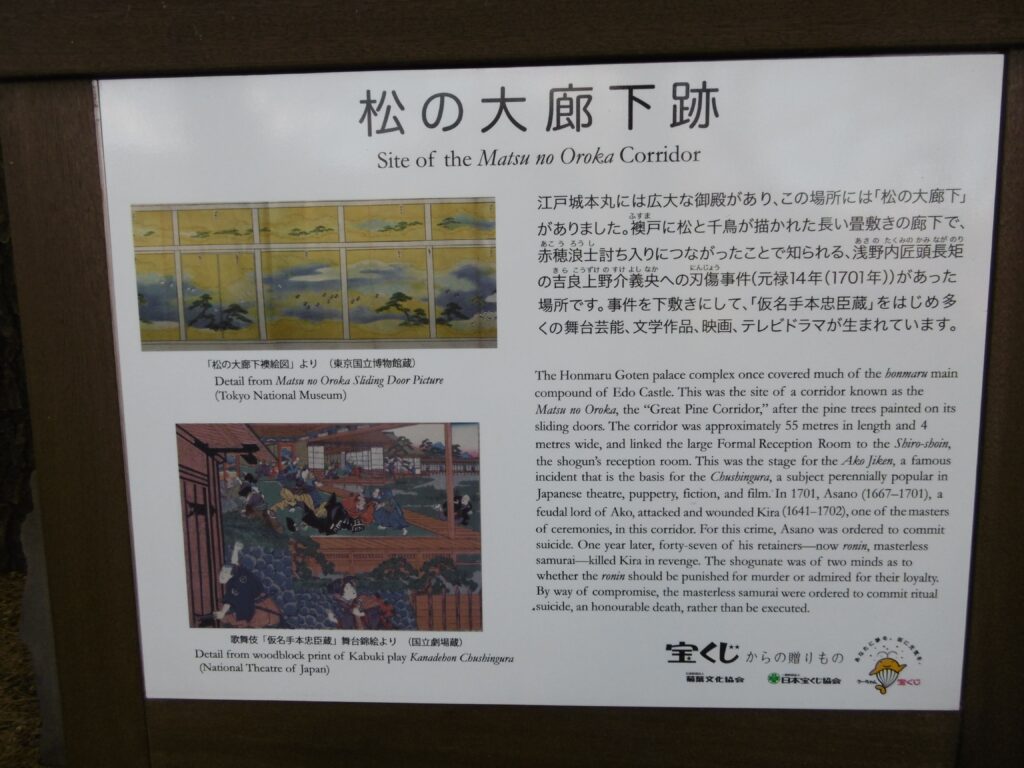

(参考)江戸城跡(皇居)の松の大廊下跡:江戸城本丸には広大な御殿があり、「松の大廊下」がありました。襖度に松と千鳥が描かれた長い畳敷きの廊下で、赤穂浪士討ち入りにつながったことで知られる浅野内匠頭長矩の吉良上野介義央への刃傷事件(元禄14年(1701年))があった場所です。

前半のルート

- A:吉良邸跡(本所松坂町公園)

- B:回向院

- C:一之橋

- D:江東区芭蕉記念館

- E:ちくま味噌 / ㈱ちくま

- F:永代橋

- G:鉄砲洲稲荷神社

- H:築地外国人居留地跡の碑

- I:浅野内匠頭邸跡 (都指定文化財 旧跡)

- J:築地本願寺

吉良邸跡

所在地: 〒130-0026 東京都墨田区両国3-13-9

アクセス: JR総武線両国駅より徒歩7分

まずは、赤穂浪士が討ち入った吉良邸跡に向かいます。両国小学校の少し西側、旧本所松坂町、現在の墨田区両国三丁目に、なまこ壁に囲まれた「吉良邸」があります。元禄十五年(1702)12月14日、赤穂47士が討ち入りしたところで「忠臣蔵」で知られるところです。

吉良上野介の屋敷は、はじめ鍜治橋の屋敷を拝領していましたが、刃傷事件のあり、赤穂浪士が吉良屋敷に討ち入るという噂があり、周囲の大名屋敷から苦情が出て元禄14年8月御用地として幕府に召し上げられ、一時子供の上杉弾正大弼の屋敷に身を寄せ、その後同年9月、ここ本所松坂町の松平登之助の屋敷を拝領し移り住みました。江戸城近くの屋敷から比べれば赤穂浪士の討入は格段に容易になったと世間から言われました。

この吉良家上屋敷は広大で、東西73間(約132m)南北34間(約62m)2550坪(約8400㎡)と記されています。吉良上野介がこの屋敷を拝領したのが、元禄14年(1701)9月3日、義士の討ち入りがあって没収されたのが元禄16年2月4日と、前後1年半に満たない短期間でした。

屋敷の表面は東側、今の両国小学校に面した方にあり、裏門は西側で、東・西・南の三方は周囲に長屋があり北側に本田弥太郎、土屋主税の屋敷と地続きになっていました。建坪は母屋が33坪(約1280㎡)長屋は426坪(約1400㎡)でありました。

現在「吉良邸」として残るのは29.5坪(約98㎡)で、当時の86分の1にすぎません。(中略)吉良邸跡を取り囲む高家の格式を表す「なまこ壁」と黒塗りの門が、僅かに当時の模様を偲ばせています。

邸内の吉良上野介の座像は、愛知県の座像の姿型をそっくりに、また愛知県歴史編纂委員会の調査資料をもとに制作いたしました。(以上吉良邸パンフレットより)

回向院(諸宗山 無縁寺)

次に、吉良邸から徒歩5分ほどのところにある回向院に向かいます。本堂にはご本尊・阿弥陀様が安置され、その後ろには千体のお地蔵様が安置されています。鼠小僧の墓の墓石の前にある「前立ての石」を願掛けしながら削り、出た粉を持っていると願いが叶うと伝えらえれています(回向院案内図パンフレットより)。

明暦3年(1657)、明暦の大火の遺体を葬るため、徳川家綱はここ本所両国の地に「無縁塚」を築き、その菩提を永代にわたり弔うように念仏堂が建立されました。有縁・無縁・人・動物にかかわらず生あるすべてのものへの仏の慈悲を説くという理念のもと、「諸宗山無縁寺回向院」と名付けられました。回向院は、赤穂浪士が討ち入り後に休息をとろうとしたが、僧が門を閉じてしまったという逸話が残るお寺です。

お寺の境内には、お相撲さんをまつる力塚や、明暦の大火の犠牲者を弔う供養塔などがあります。

隅田川沿い(広小路、一之橋、芭蕉記念館、ちくま味噌)

赤穂浪士が討ち入り後、泉岳寺への引き上げ前に休息した場所がここにあった広小路です。吉良家への応援に駆けつけてくるであろう上杉家の家臣たちを迎え撃つ心算であったとの説もあります。休息後、大名との無用な衝突を避けるため、登城路になる旧両国橋を通らず、次の一乃橋や永代橋を経由することになります(解説版より)。

隅田川沿いには、一乃橋が架かっています。万治元年(1659)、堅川の開削と同時に架けられ、隅田川から入って一ツ目の橋という意で命名されたのがこの一乃橋で、長さ13間、幅二間半ほどありました。赤穂浪士が泉岳寺に引き上げる際に最初に渡った橋としても知られています(解説版より)。

芭蕉記念館や芭蕉稲荷大明神など、俳人松尾芭蕉ゆかりの場所もあります(左図)。さらに進むとちくま味噌があります(右図)。

ちくま味噌初代竹口作兵衛は、本懐を遂げた技師たちが永代橋へ差し掛かるやあたかも当所乳熊味噌店の上棟の日に当たり作兵衛は一同を店に招き入れ甘酒粥を振舞い労をねぎらったのであります。大高源吾は棟木に由来を認め又看板を書き残し泉岳寺へ引き上げて行ったのであります(ちくま味噌の石板より)

ちくま味噌って「乳熊味噌」なんですね!

永代橋、高橋、鉄砲洲を経て外国人居留地跡

永代橋(右図:ルートの中間地点です。永代橋は、東京都中央区日本橋と江東区佃の間に架かる橋です。永代橋は、吉良邸から泉岳寺への中間地点に位置しており、赤穂浪士がこの橋を渡ったとされています。)

高橋(右図)を過ぎます。

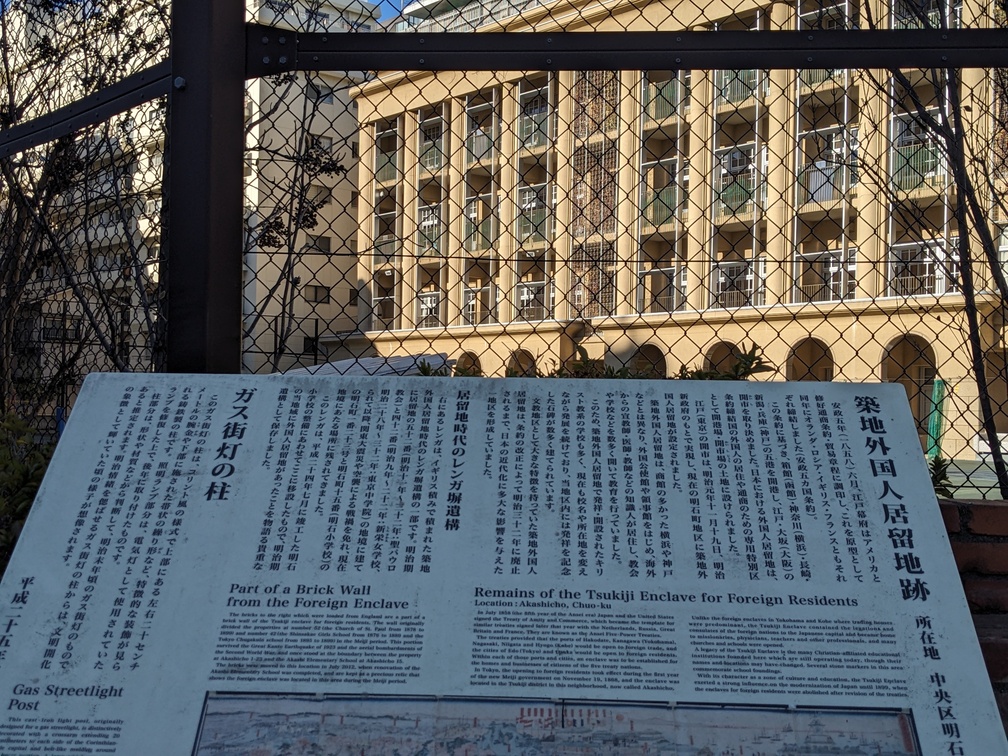

鉄砲洲を経て外国人居留地跡を通ります。安政5年(1858)江戸幕府はアメリカと修好通商条約・貿易賞程に調印し、同年オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも締結しました。条約に基づき函館・神奈川(横浜)・長崎・新潟・兵庫(神戸)を開港し、江戸・大坂の開市を取り決めました。外国人居留地は開港場・開市場の土地に設けられました。江戸の開市は明治元年、現在の明石町地区に築地外国人居留地が設定されました(案内板より)。

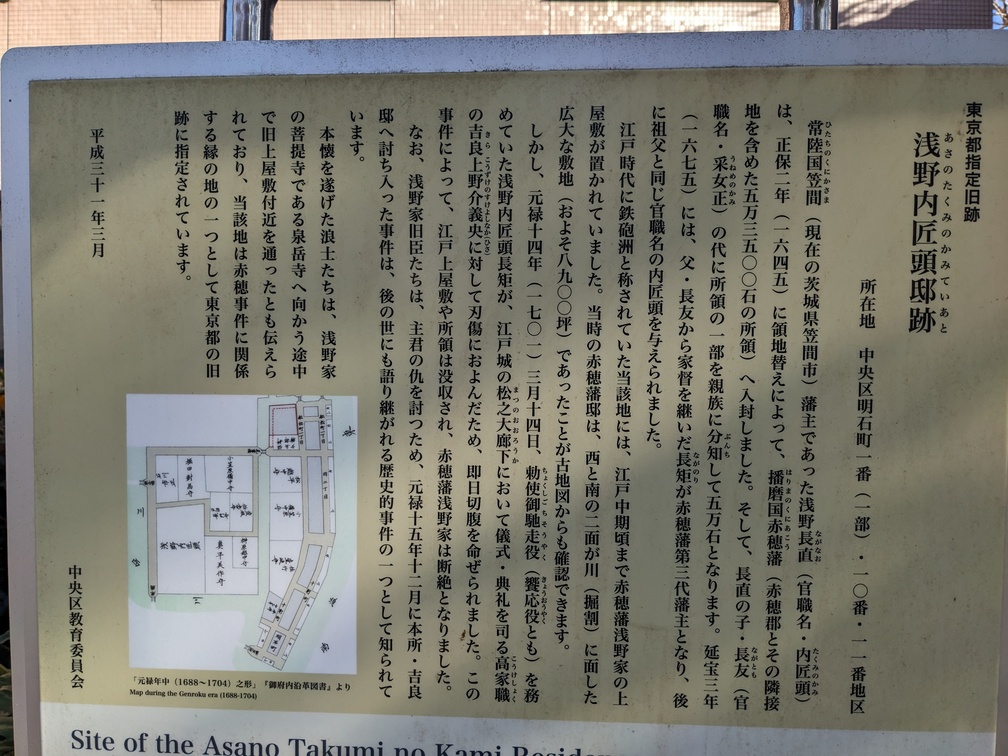

浅野家江戸上屋敷跡

浅野内匠頭の屋敷跡です。江戸時代に鉄砲洲と称されていた当該地には、江戸中期ごろまで赤穂藩上屋敷が置かれていました。常陸国笠間の藩主であった浅野長直は、正保2年(1645)に領地替えによって、播磨国赤穂藩53000国へ入封しました、長直の子・長友の代に一部を親族に分地して5万石になります。父長友から家督を継いだ長矩が赤穂藩主となり、父と同じ官職名の内匠頭を与えられました。浅野内匠頭長矩の刃傷事件により江戸上屋敷や所領は没収され、赤穂藩浅野家は断絶となりました。

本懐を遂げた浪士たちは、浅野家の菩提である泉岳寺に向かう途中で旧上屋敷付近を通ったとも伝えられており、当該地は東京都の旧跡に指定されています。

浅野内匠頭終焉地と新正堂(切腹最中)

江戸城松乃廊下で吉良上野介に切りつけた浅野内匠頭は、その日のうちにこのあたりにあった陸奥一関藩田村右京太夫建顕の上屋敷に送られて切腹しました。内匠頭は座敷でなく庭で切腹し、夕方に片岡源五右衛門・磯貝十郎座衛門らが遺体を引き取り、泉岳寺で葬儀を行ったと言われています。日比谷通り沿いに石碑が立っていますが、実際の田村家の上屋敷は日比谷通り沿いから20mほど東側にありました(港区歴史観光ガイドブックより)。

本来、大名の切腹は座敷で行われるのが慣例だったようです。

付近に切腹最中で有名な新正堂があります。

新正堂の店舗は移転前、浅野内匠頭が切腹した終焉地(田村右京太夫邸の一角)にありました。12月14日は大変混みあいます。お買い求めの際は、予約をした方がいいでしょう。

寄り道のルート

- A:仙石伯耆守邸跡

- B:南部坂

- C:赤坂氷川神社

仙石伯耆守邸跡(寄り道)

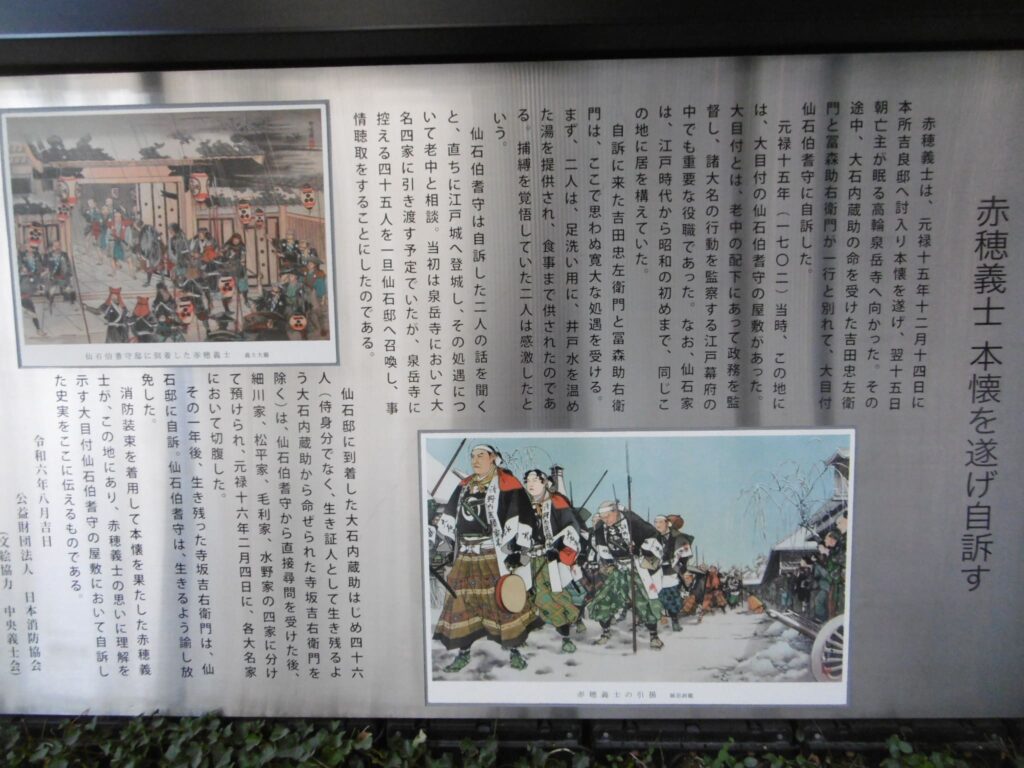

泉岳寺に向かう途中、大石内蔵助の名を受けた吉田忠左衛門と冨森助右衛門が一行と別れて大目付仙石伯耆守に自訴しました。この地には大目付の仙石伯耆守の屋敷があった。大目付とは老中の配下にあって政務を監督し諸大名の行動を観察する役職です。自訴に来た吉田と冨森は思わぬ寛大な処遇を受けました。仙石は直ちに江戸城で老中と相談、泉岳寺に控える45人を一旦仙石邸へ召喚し、事情聴取をすることにしました。仙石邸に到着した46人(生き証人として生き残るよう命じられた寺坂吉右衛門を除く)は尋問を受けた後、細川家、松平家、毛利家、水野家の四家に分けて預けられました。

南部坂(寄り道)

江戸時代に南部家中屋敷があったためといい、のちに険しいため難歩坂とも書きました(大石内蔵助が討ち入り前に南部坂の屋敷にいる瑶泉院に会いに行く、歌舞伎「南部坂雪の別れ」で有名です)。

三次藩浅野家屋敷跡(氷川神社:寄り道)

赤穂事件が起きた元禄時代、このあたりは浅野安芸守(広島藩、浅野本家)、浅野内匠頭(赤穂藩)、浅野土佐守(三好藩)、浅野式部少輔(浅野土佐守の養父)などの屋敷がありました。8代将軍吉宗のころに氷川神社が建立されましたが、元禄当時は浅野土佐守の屋敷であったと思われます。

浅野内匠頭の切腹後、正室(夫人)の阿久里は髪を下ろして瑶泉院と改め、実家の三次藩邸に引き取られました。

築地本願寺

築地本願寺に間新六供養塔があります。間新六光風(1680-1703)は赤穂藩浅野家家臣間光延の次男として生まれました。他の赤穂浪士の墓は泉岳寺にありますが、新六は義兄中堂又助により、築地本願寺に埋葬されました。泉岳寺にも新六の供養等がありますが、本願寺に葬られた理由は不明です。

築地本願寺とは

浄土真宗本願寺派の直轄寺院・築地本願寺は元和3(1617)年、浅草近くの横山町に創建されました。明暦3(1657)年の大火で焼失した後、現在地に移転・再建されました、特に本堂の大屋根は江戸湊に入る船の目印であり、江戸庶民によく知られた名所の一つでした。設計者の伊藤忠太は、日本の伝統的な寺院様式でなく仏教の発祥地であるインドの建築様式を独自の解釈で外観に取り入れ、特異な雰囲気を持つ伽藍を創出しました(現地案内板より)。

東京建築祭で、普段非公開の講堂と講堂裏控室、講堂裏講師控室が特別に公開されていました(東京建築祭の写真は2025年5月のものです)。

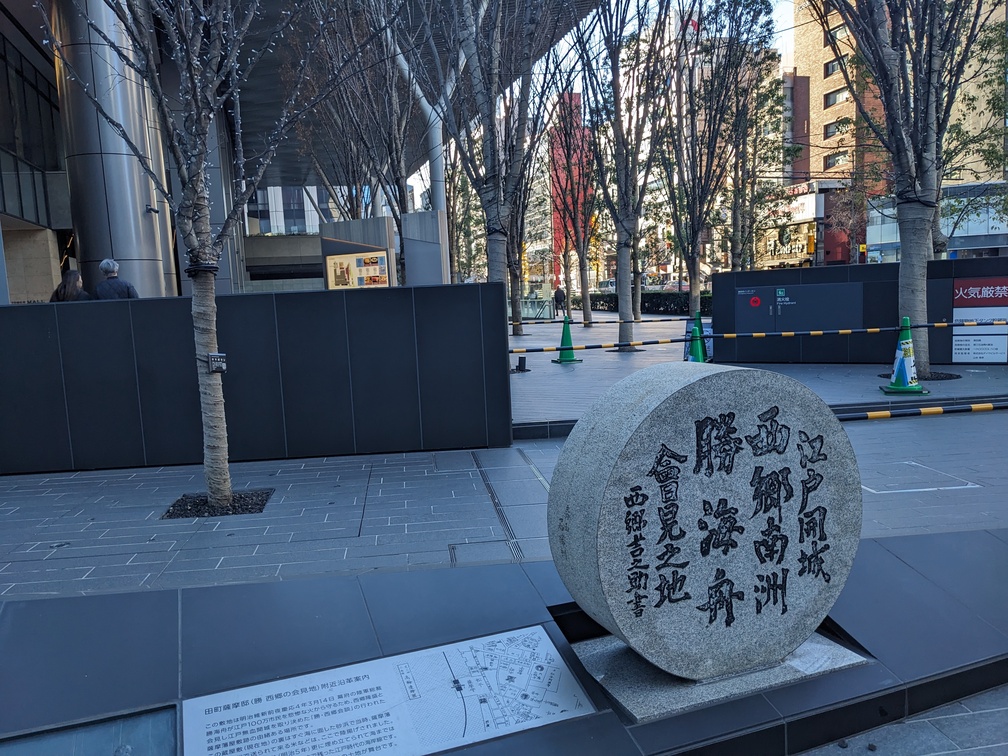

歌舞伎座と西郷隆盛勝海舟会見の地

銀座方面に歩くと歌舞伎座、第一京浜を南下すると西郷隆盛と勝海舟会見の地があります

後半のルート

- A:仙台藩上屋敷表門跡

- B:御菓子司 新正堂

- C:浅野内匠頭終焉の地

- D:御田八幡神社

- E:泉岳寺

仙台藩上屋敷表門跡と御田八幡宮

汐留遺跡の発掘調査によって仙台藩上屋敷の表門の遺構が発見された場所です。

寛永18年(1641)に設けられた屋敷は、当初下屋敷として用いられましたが、延宝4年(1676)に上屋敷となり、以後幕末まで仙台藩の江戸における拠点でした。

赤穂浪士は主君浅野内匠頭長矩の仇討ちを成し遂げ、泉岳寺に向かう赤穂浪士は、この場所で粥のもてなしを受けたと言われています。あたかもレトルト食品のように瞬く間に作られた粥は、仙台名産の仙台糒(ほしいい:うるち米を蒸して乾燥させた保存食)でした。

三田にある御田八幡神社です。御田八幡神社で赤穂浪士は酒樽を振る舞われたと言われています。

義士祭が行われる

泉岳寺

最後に、目的地の泉岳寺に到着します。泉岳寺は、慶長17年(1612)今川義元の孫、門庵宗関和尚を拝情して徳川家康が外桜田に創設した寺院です。寛永17年(1612)の寛永の大火によって焼失し、現在の高輪の地に移転してきました。時の将軍徳川家光が高輪泉岳寺の復興がままならない様子をみて、毛利・浅野・朽木・丹羽・水谷の五大名に命じて、高輪に移転した泉岳寺は出来上がったのです。浅野家と泉岳寺の付き合いはこの時以来のものです。一般に赤穂浪士のお墓があることで有名ですが、曹洞宗江戸三ケ寺並びに三学寮として名を馳せていました。

300円で線香を買います。お墓1人当たり1本から2本くらいお供えをします。12月14日は訪れる方が多いので、かなり線香の煙が充満しています

令和7年 冬の義⼠祭

泉岳寺では、赤穂義士の誠心や武士道を称え供養する「赤穂義士祭」を毎年二回、12月と4月に行っています。

- 開催期間

令和7年12月12日(金)~14日(日) - 参拝時間

12⽉12日(金)、13日(土)7:00~18:00

12⽉14日(日)7:00~20:00 - 義士記念館 拝観時間

12⽉12日(金)、13日(土)9:00~18:00

12⽉14日(日)9:00~20:00

討ち入り後

討ち入り後、赤穂浪士は4家の大名に預けられました。大名のうち細川家と水野家では彼らを丁重に扱ったと言われており、「細川(細川越中守)の水の(水野監物)流れは清けれど、ただ大海(毛利甲斐守)の沖(松平隠岐守)ぞ濁れる」、という落首から当時の世評がうかがえます。

さあ、実際に歩きましょう

この記事では、赤穂浪士が吉良邸に討ち入った後、泉岳寺に引き揚げるまでの道のりや関連するスポットをたどる歴史散歩コースを紹介しました。思いを馳せながら、実際に歩いてみましょう。