2月、季節を感じられる散歩はないかな?とお考えの方に梅の花を楽しめる芝公園をおすすめします。日本最古の公園の一つである芝公園は、都会の喧騒から一歩離れた静かなオアシスとして知られています。この公園は、豊かな緑と歴史的な魅力に包まれ、美しい梅の花が訪れる人々を癒し、新たな発見を提供します。

・公園へのアクセス方法

・芝公園のみどころ

・周囲のグルメ情報

この記事を読むことで、梅見散策がより充実し、都会の中で春の訪れを感じることができます。ぜひお楽しみくださ い。

芝公園へのアクセス

- JR「浜松町」から徒歩12分

- 地下鉄三田線「芝公園」から徒歩2分、「御成門」から徒歩2分

- 地下鉄浅草線・大江戸線「大門」から徒歩5分

- 地下鉄大江戸「赤羽橋」から徒歩2分

将軍参詣の門

御成門

最寄り駅の一つに名前を残す「御成門」。増上寺の裏門としてつくられましたが、将軍が参詣する際にもっぱら用いられたので「御成門」と呼ばれるようになりました。初めこの門は現在の御成門交差点にありましたが、明治25年の東京市区改正計画で、内幸町増上寺三門を経て芝公園に至る道路が新設された際に、この位置に移築されました。関東大震災や太平洋戦争の戦火から難を逃れて今日に及んでいます。(港区観光協会webサイトより)

日本で最も古い公園の一つ

芝公園とは

江戸時代の庭園は大名や旗本などの屋敷がほとんどで、庶民にとって身近に楽しむことができた緑は寺社や徳川吉宗が設けた花見の名所などでした。新政府の日本初の公園制度(明治六年(1873))により公園が誕生、江戸名所だった増上寺を中心とした芝公園は上野・浅草・深川・飛鳥山と共に東京で最初の公園として指定されました。徳川将軍家の菩提寺増上寺の境内を取り込んだ形で公園化、当初は増上寺の境内を含む広い公園でしたが、戦後政教分離によって増上寺等の境内の部分が除かれ現在の公園になりました。(案内板を要約)

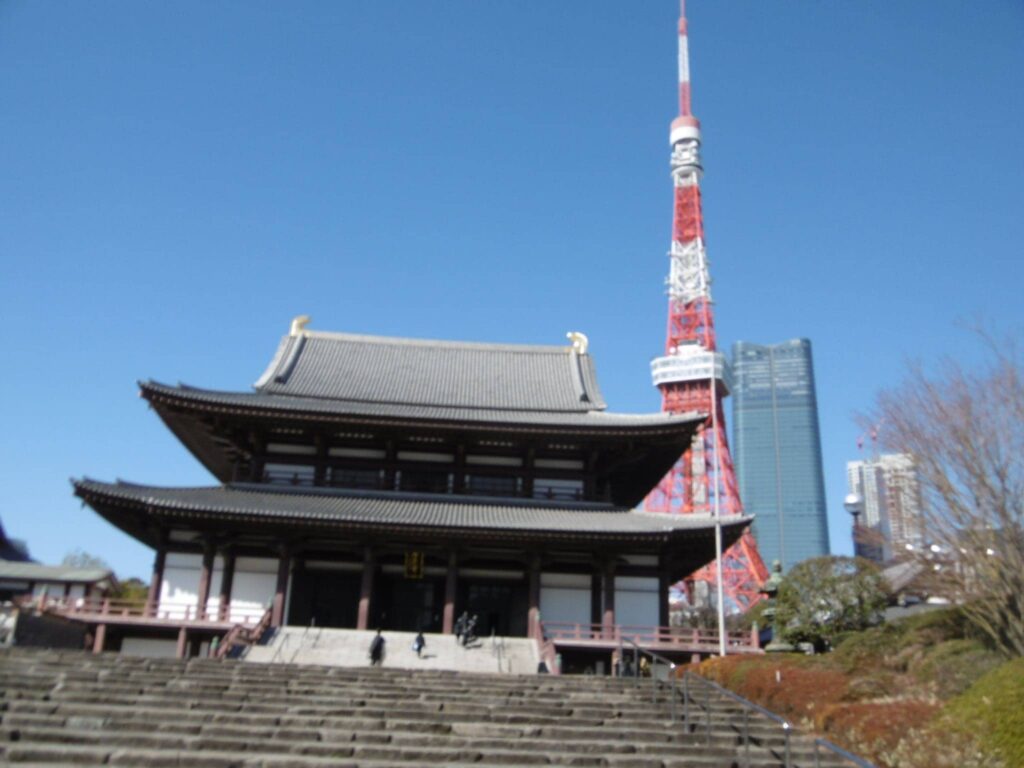

(参考:芝増上寺)

浄土宗七大本山の一つ三縁山広度院(さんえんざん こうどいん)増上寺が正式の呼称です。開山は明徳四4年(1393)江戸貝塚(現在の千代田区紀尾井町)に創設され、文明二年(1470)には勅願所に任ぜられるなど関東の浄土宗教学の殿堂となりました。天正18年(1590)家康が江戸入府のおり江戸城近くの増上寺の前を通りかかり源誉存応人と対面したのが菩提寺となるきっかけと言われています。江戸城の拡張に伴い慶長三年(1598)現在の場所へ移されました。最盛期には現在の16倍の寺有地に3000人の僧侶という大寺院でした。徳川将軍15代のうち6人(二代秀忠、六代家宣、七代家継、九代家重、十二代家慶、十四代代家茂)が埋葬されています。(港区観光協会パンフレットと現地看板より)

芝東照宮

家康が元和2年に薨去する際「像を増上寺に鎮座させ、永世国家を守護なさん」と仰せられ、翌年現地に社殿(安国殿)が創建され「江戸名所図会」にもその姿が見られました。明治以降神仏分離令により芝東照宮となりました。旧社殿は国宝でしたが戦火で焼失、現社殿は昭和44年に完成します。(案内板要約)

天然記念物

芝東照宮のイチョウ

このイチョウは寛永18年(1641)安国殿の再建に際し、三代将軍徳川家光が植えたものと伝えられています。国の天然記念物として指定されたが、文化財保護法が改正され一旦解除、その後昭和31年に東京都の文化財保護条例に基づき天然記念物に指定され現在に至っています。高さ21.5m、目通り幹囲約6.5m、根元の周囲が約8.3mです(案内板要約)

白銀の花

梅屋敷銀世界

梅園は江戸時代に梅屋敷銀世界として新宿角筈(現在の西新宿三丁目)にあった梅に由来します。敷地は明治に東京ガスの所有となり、明治41から42年(1908年から1909年)ごろ多くの梅が芝公園に移植されました。昭和41年(1966)に首都高速芝公園ランプ建設により現在の地に移されました。銀世界の梅は梅屋敷に咲く白梅の様子からそのが付けられ庶民に親しまれたといいます。現在新宿パークタワーの一角に銀世界稲荷神社が当時の名残をとどめています(案内板を要約)

石碑のある部分だけでなく、一帯が銀世界です

芝公園で見られる梅いろいろ

素心蝋梅は古墳に登る手前の道右側に1本だけあります

都内最大級の前方後円墳

芝丸山古墳

全長106m前後、後円部径約64m、前方部前端幅約40m、くびれ部幅約22mほどの都内最大級の前方後円墳です。標高約16mの台地端に位置し前方部を南南西に向けています。原型はかなり損じられており、遺体や服装品なども不明です、埴輪を伴うことは知られています。前方部が狭く低い形態などから5世紀の築造と見られておりその頃付近の低地の水田地帯に生産基盤を持ち、南北の交通路を抑えていた武蔵有数の族長の墓だと考えられています(案内板より)。

古墳は武蔵野台地の上に建てられています。そのため純粋な古墳は台地の上部の部分だけです。

丸山貝塚

丸山貝塚は明治時代から知られていました。平成の調査で丸山古墳が築造された台地の裾の緩やかな傾斜にマガキを主体とする貝塚が形成されていたことが明らかになりました。土器などの遺物が少ないことが特徴ですが、わずかに出土した土器片から形成時期は縄文時代中期末から後期である可能性が高いと考えられます。(案内板より)

貝塚の手前は海(日比谷入江)だったそうです。

円山随身稲荷大明神

円山稲荷は、増上寺の裏鬼門に位置し、山内鎮守の重要な地締、史跡として指定されている丸山古墳上にあります。由来は増上寺がこの地に移築当時桑野よりお迎えしたご本尊を守護するために江戸までお供されたいわれによります。(案内板要約)

伝染病研究所発祥の地

北里柴三郎は福沢諭吉始め民間の援助を受け、明治25年この地開設された大日本私立衛生会附属傳染病研究所において細菌学の研究を開始し、伝染病の撲滅に多大の貢献をしました。創立百年にあたりゆかりの地に碑が立てられました(案内板要約)

長柏園(ちょうはくえん)跡の碑

長柏園は我が国近代の造園会の先覚者である長岡安平(やすへい)(1842~1925)の邸宅の称である。安平は肥前大村藩士であったが独学で造園を収め、東京府・東京市の大小公園の設計をはじめ全国各地の公園の設計、各種造園をなし、多くの後輩を育てた。芝公園においても明治38年紅葉滝および渓流の設計を行ったほか数々の改良設計を行った。(案内板要約)

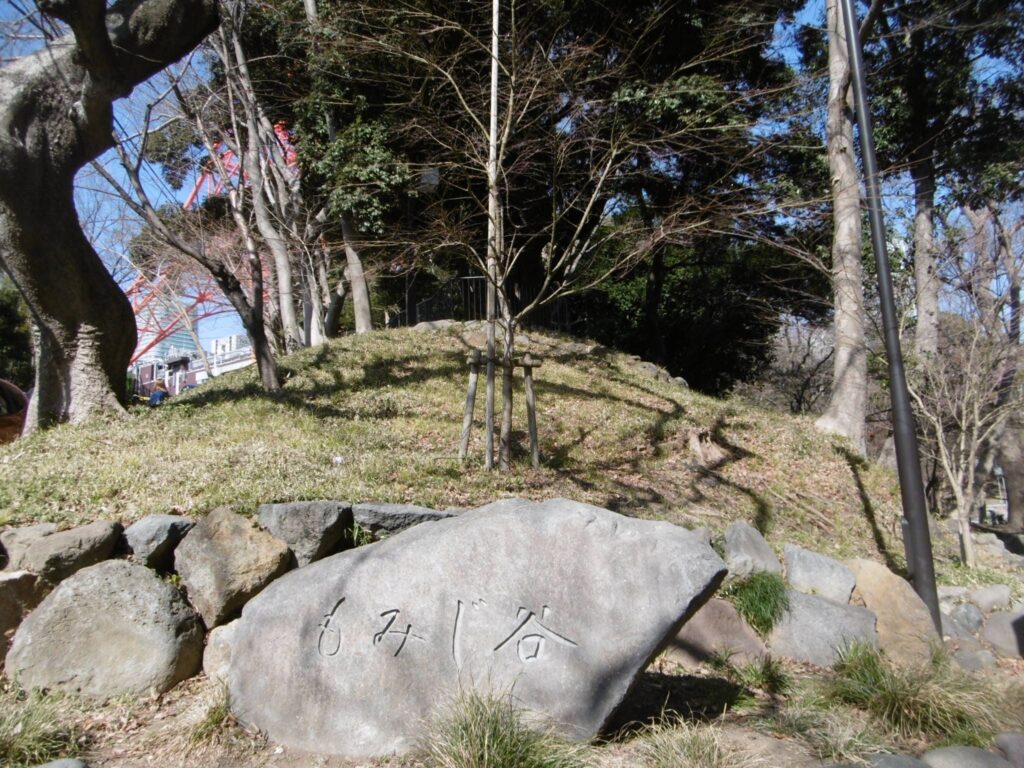

もみじ谷ともみじの滝

もみじ谷には多種多様なモミジが植えられており、12月頃に赤や黄色に色づき辺り一面、美しい景観を楽しむことができます。東京タワーが立つ場所には名前の由来になった「紅葉山」があったと言われています。

もみじ谷は19号地です。金色夜叉で有名な尾崎紅葉は、由来となった紅葉山からとって号したものだそうです

紅葉の滝は日本人初のランドスケープデザイナー長岡安平の設計により1905年(明治38年)に築造されました。深山幽谷の趣きが残る稜線を利用した滝が設けられており、自然の地形を活かした設計を好んだ安平の設計思想が表れています。幾度かの経たを得た今も当時の面影を感じさせる景観を楽しむことができます。滝の高さは約10m、流長さは約25mです。

蛇塚

令和7年の干支は蛇。隠れたパワースポットとしてお詣りの方がいました

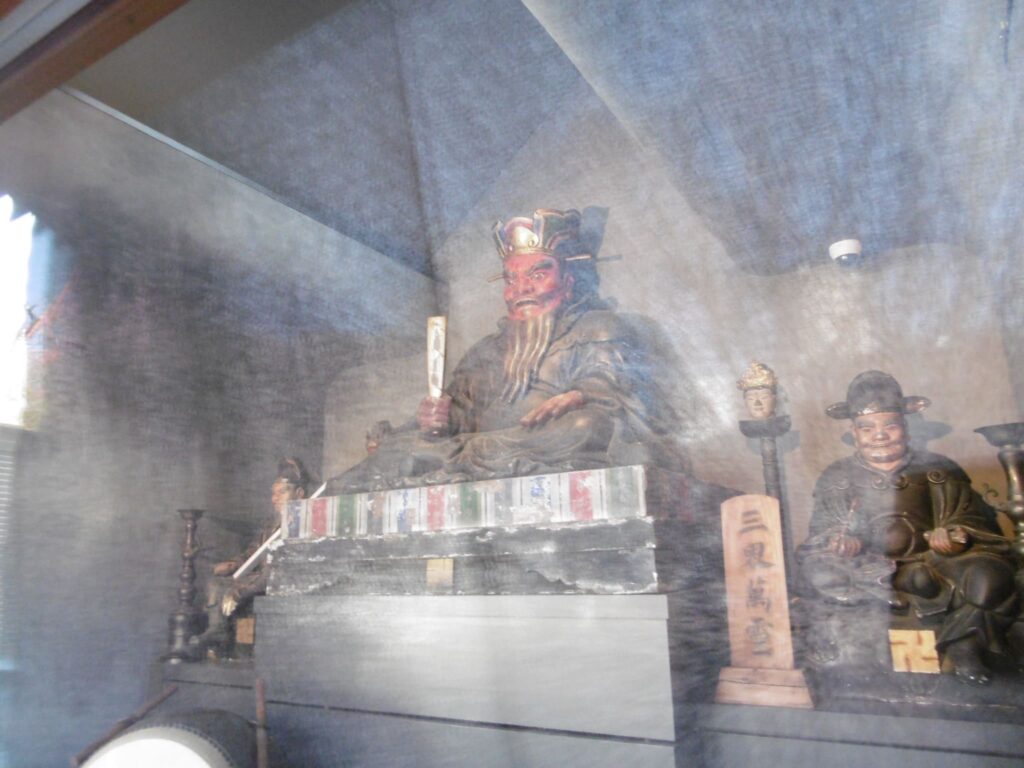

宝寿院と閻魔堂

宝寿院に閻魔堂があります、宝寿院は貞享2年(1685)増上寺三十世霊玄が開設したと伝えられます。閻魔大王は地蔵菩薩の化身であると言われ、我が国では鎌倉時代から庶民の信仰の対象として広がりました。閻魔大王座像は寄木造高さ2mの大王で貞享2年(1685)作。江戸時代には芝の閻魔さまと呼ばれ正月と盆の16日に地獄の蓋があくと言って参詣人が群衆し、門前には露店が立ち見世物小屋がかかって賑わいました。(案内板より)

グルメ情報

更科布屋

当店は寛政三年(1791)蕎麦打ち上手として知られた信州の反物商・布屋萬吉が、領主保科兵部少輔の助言で蕎麦屋に転向。東日本橋の薬研堀に「信州更科蕎麦処」を開店、尾張町及び元数寄屋橋町にて営業し、ご当地芝大門では大正二年より商いをさせていただいております。(メニュー表より)

三色そば(上右写真)をいただきました。真ん中の蕎麦は2月の梅切りそばですね

心地よい散歩で豊かな暮らしを

今回は芝公園の散歩を紹介しました。天気の良い日は特に心地よく歩けます。梅見やパワースポット巡り、そしてグルメで豊かな暮らしを!