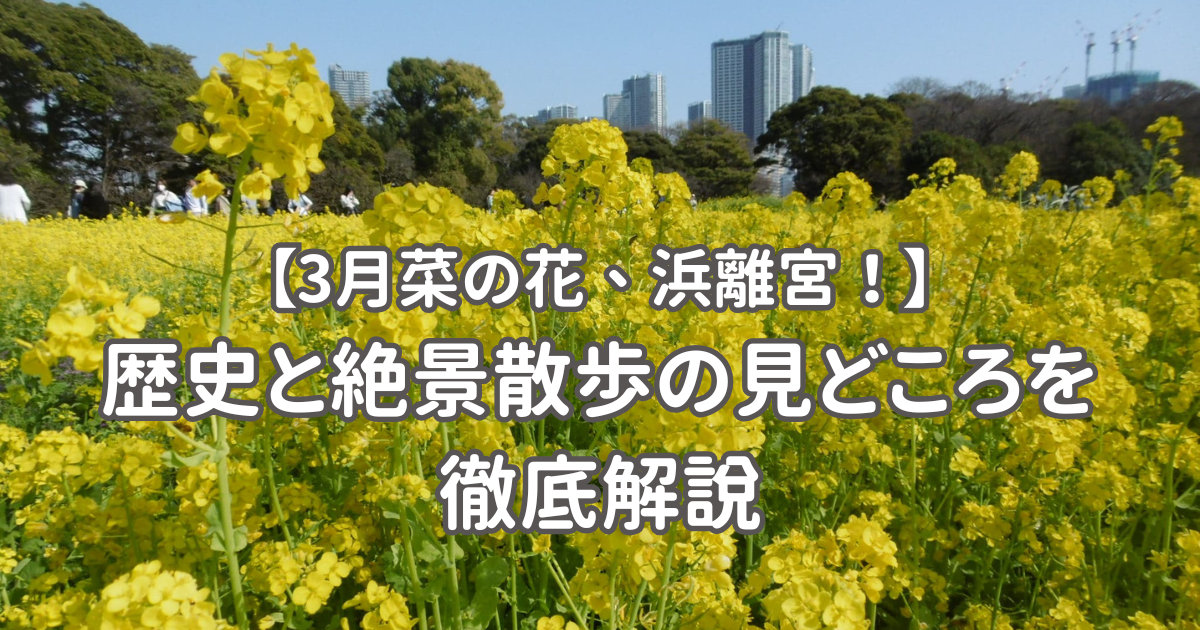

10万本の黄色い絨毯!

春の足音が近づく3月、一面に広がる鮮やかな菜の花を見たときの、心が弾む感覚を思い出しませんか? 都心にいながら約30万本の菜の花が咲き誇る絶景に出会える「浜離宮恩賜庭園」では、その感動が現実になります。江戸時代の将軍たちも愛した庭園では、歴史的なスポットや黄色い絨毯のような菜の花が織りなす他にはない美しい景色が楽しめます。自然と歴史が調和したこの空間で、忙しい日々の喧騒を忘れ、春の訪れを感じましょう!

・アクセス情報

・浜離宮恩賜公園の見どころや散策ルート

・周辺のグルメ情報

アクセス情報

所在地 :東京都中央区浜離宮庭園1-1

大手門口へ:

都営地下鉄大江戸線「築地市場」(E18)下車 A2出口 徒歩7分

都営地下鉄大江戸線「汐留」(E19)下車 5番出口徒歩7分

ゆりかもめ「汐留」下車 東出口 徒歩7分

JR「新橋」下車 汐留口 徒歩12分

東京メトロ銀座線「新橋」(G08)下車 徒歩12分

都営地下鉄浅草線「新橋」(A10)下車 徒歩12分

中の門口へ:

都営地下鉄大江戸線「汐留」下車 10番出口 徒歩5分

JR「浜松町」下車 北口 徒歩15分

水上バス(日の出桟橋─浅草)「浜離宮発着場」下船

東京水辺ライン(両国・お台場行)「浜離宮発着場」下船

浜離宮恩賜公園

浜離宮恩賜公園とは

将軍家鷹狩の場所であったが、承応年間松平綱重(4代将軍家綱の弟)の別邸となり(甲府藩の下屋敷として)甲府浜屋敷または海手屋敷と言われました。六代将軍徳川家宣が浜御殿と改称・改修を行ない、茶園、火薬所、織殿等が営まれ幕末には、石造り延遼館を建設しました。維新後、宮内省所管・皇室宴遊の地とし、浜離宮と改められました。諸外国貴賓来訪の際には、延遼館は迎賓館に当てられました。江戸時代に発達した大名庭園の代表的なものであって、現存する汐入の庭の典型です。(現地案内板要約)

開園時間:9:00~17:00(入園は16:30まで)

入園料 :一般 300円、65歳以上 150円、小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料

浜離宮のマップと散策ルート

(上記は(公財)東京都公園協会の園内マップより)

園内の見どころ

中央区観光協会オフィシャルブログのサイトによると、右回りルートがお薦めとのことだったので、大手門から入り右回りで散策しました。

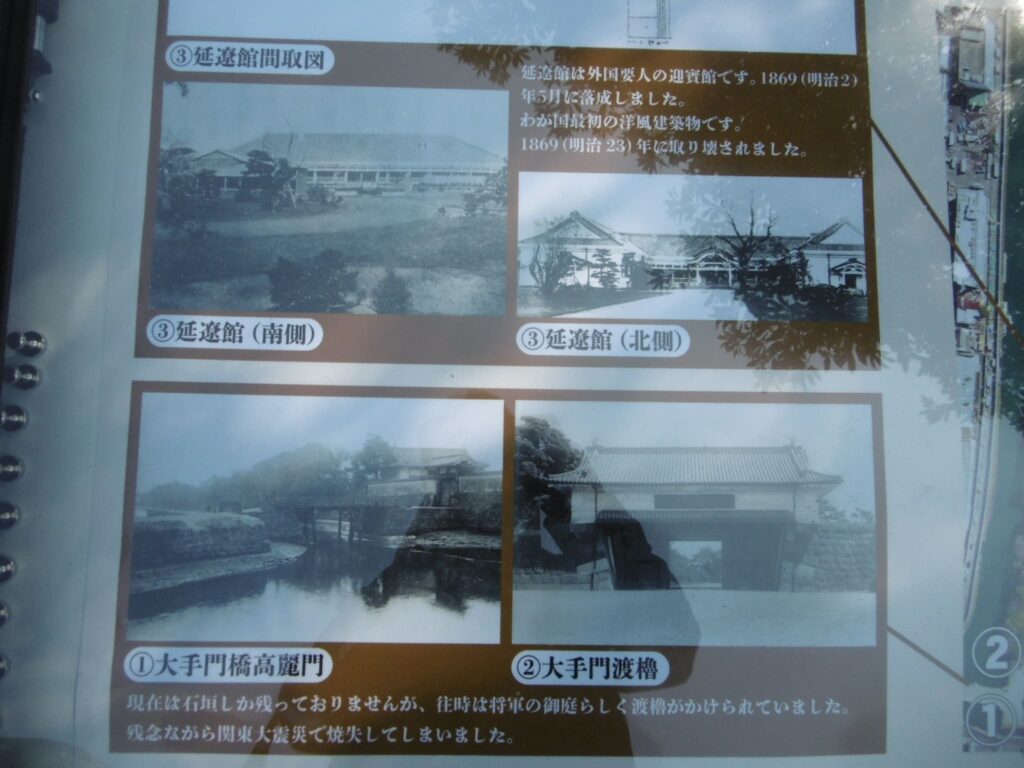

大手門

現在は石垣しか残っておりませんが、往時は将軍の御庭らしく渡櫓がかけられていました。残念ながら関東大震災で焼失してしまいました(案内板より)。

迎賓館

延遼館跡

延遼館はイギリス王子が国賓として来日することを契機に外国要人の迎賓館として明治2(1869)年5月に政府によって建てられました。その後も多くの国賓を迎え鉄道開業式など国の行事の際にも使用されましたが、明治22(1889)年12月老朽化のために取り壊しが決定し、歴史に幕を閉じました(案内板要約)。

江戸時代はこちらが出入口

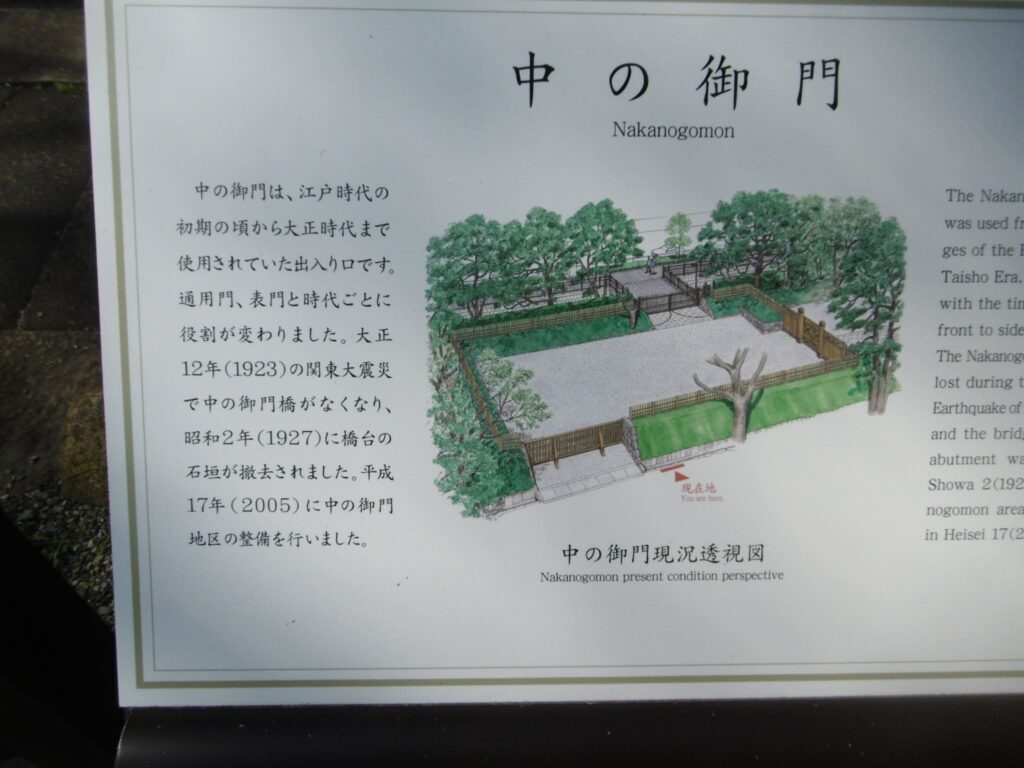

中の御門

中の御門は江戸時代の初期の頃から大正時代まで使用されていた出入口です。通用門、表門と時代ごとに役割が変わりました。大正12年の関東大震災で中の御門橋がなくなり、橋台の石垣が撤去されました(案内板より)。

官舎でした

芳梅亭

離宮時代の官舎を修復した貴重な建物です。周囲を塀が囲んでいます。

物部氏の祖の像

可美真手命(うましまでのみこと)銅像

明治27(1894)年、明治天皇の銀婚式を記念して陸軍省が行った懸賞応募に当選した作品で、佐野昭氏が製作、鈴木長吉氏が鋳造したと言われています(案内板より)。可美真手命は饒速日命(にぎはやひのみこと)の子で、物部氏の祖といわれています。

将軍の接待所

4つの御茶屋

お茶屋とは茶室とは異なり将軍の接待や休憩所として建てられた建物です。歴代の将軍たちはお茶屋で賓客と共に景色を楽しみながら食事をしたり、調度品を鑑賞するなどして過ごすほか、鷹狩りの際の休憩場所としても使用していました。

最も立派です

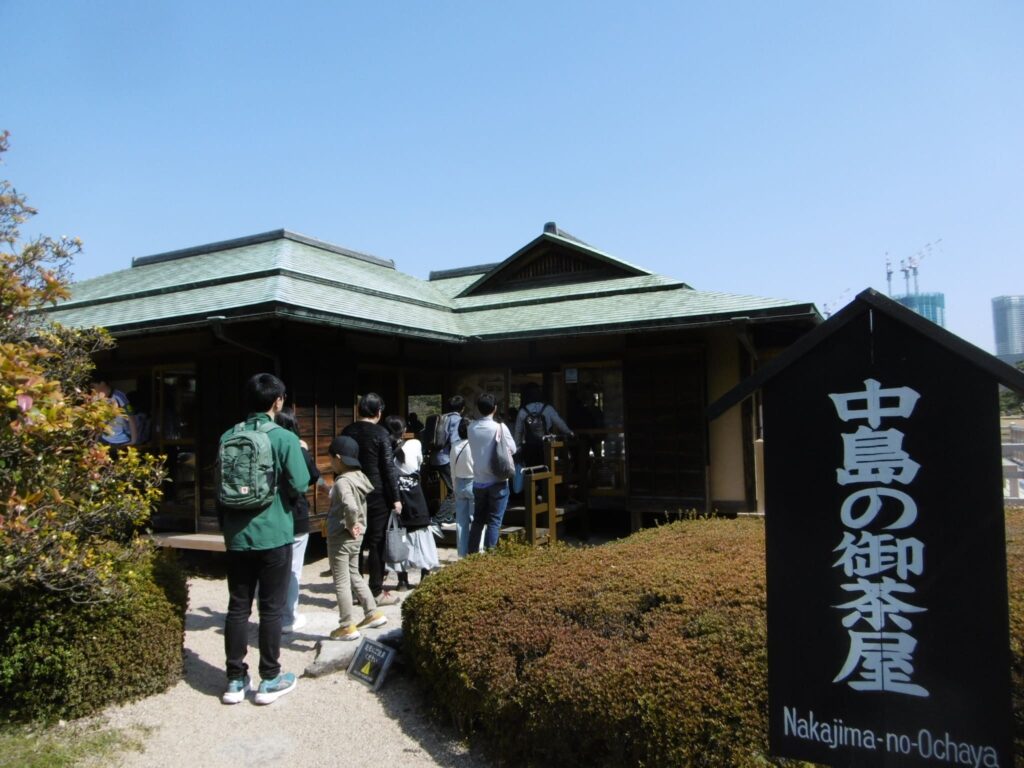

中島の御茶屋

宝永4(1707)年、後の6代将軍家宣が建てたもので、室内からの眺めが素晴らしく、最も立派な御茶屋でした。別名「狎鴎亭(こうおうてい)」とも呼ばれていました。享保9(1724)年火災のため焼失し、64年後の天明8(1788)年11代将軍家斉の治世に再建されました。明治維新後、しばしば国賓等も迎えましたが第2次大戦の空襲により焼失しました。その後昭和58(1983)年再建しました(案内版より)。

鷹狩に使いました

鷹の御茶屋

鷹を使って鳥や小動物を捕まえる狩猟のことを「鷹狩」といいます。鷹の御茶屋には将軍が鷹狩りの合間に野支度のまま立ち寄れるよう広い土間がありました。また建物の裏には鷹匠が待機するための「鷹部屋」がありました。明治に入り鷹狩が行われなくなる、と接待のためのお茶屋としての利用が主になり「鷹の御茶屋」と呼ばれるようになったようです(案内版要約)。

燕が由来

燕の御茶屋

11代将軍家斉の時代の天保五(1834)年までに建てられたもので室内には将軍が座るための上段が構えられ将軍自身が接客利用するための建物であったと思われます。燕の由来は①燕型の釘隠金具②燕子花(かきつばた)が由来とも言われていますが詳細は不明です(案内版より)。

眺望すばらしい

松の御茶屋

「中島の御茶屋」と対をなす端正な外観の御茶屋です。「潮入りの池」の目の前に立っており、池への眺望が大変よい御茶屋です。明治2(1869)年英国公使パークスの会食場としても使われました(案内版より)。

総檜造り

お伝い橋

寛政5(1793)年11代徳川家斉の時代に架けられたものが最初と言われています。往時は現在よりも藤棚が長く設けられていました。現在のお伝え橋は総檜造りで全長約120mあります(案内版より)。

漢字の小の字

小の字島

この島を中心として左右に橋で結ばれた2つの飛島が配置されている形が、漢字の「小」の字に似ているところからこの名称がつけられました(案内版より)。

海水を取り入れています

潮入りの池

海水を取り入れ、潮の干満で水が上下することにより庭園の趣きに変化が生じるように作られているのことを「潮入の池」と言います。この庭園は約2万8千㎡(8500坪)の大泉水を中心として作られており、潮入の池を持つ代表的な大名庭園です(案内板より)。

鴨への供養

鴨塚の碑

園内には庚申堂鴨場と新銭座鴨場があります。鴨場とは、鴨などを捕獲するための施設です。安永七(1778)年10代将軍徳川家治の時代以降、浜離宮の時代まで二つの鴨場では、鴨猟が行われていました。この碑は宮内省の鷹匠、戸部興四郎が二つの鴨場で捕獲された鴨たちを供養するために昭和10(1935)年に建てたものです。

水鳥の遊猟

新銭座鴨場

鴨場とは古くから大名の別荘地などに設けられていた野生の鴨などの水鳥を遊猟するための場所のことです、鴨場は水鳥が休むための島を配置した「元溜り」と呼ぶ大きな池と幾筋かの引込み水路「引堀」からなっています。池には獲物の水鳥たちを「引堀」へ導き入れてくれるよう訓練された囮のアヒルを放しておきます。「元溜り」を見渡せる監視所の「大覗」から水鳥の集まり具合や風向きなどを確認し漁を行う引堀を決めます。引堀の奥の見張りが隠れる「小覗」から、板木をたたきながらヒエやアワなどの餌を撒き囮で引き寄せられた水鳥を「引堀」の小土手から網や鷹を使って取る漁を起こなっていました。「新銭場鴨場」の名称はこの鴨場の西南側の地名が新銭座町であったことに由来します(案内版より)。

馬術の稽古場

馬場跡

馬場は二か所ありました。延遼館跡の東側園路の表馬場と内馬場とも呼ばれたこの馬場です。周囲は内側に排水溝が敷設されていました。馬場は馬術を稽古するところですが、その技を将軍や来賓が上覧する御馬見所がありました(案内板より)。

庚申堂から名付けられました

庚申堂鴨場

ここ庚申堂鴨場は安永七(1778)年に築造され、その後幾度かの改修を経て現在の形になっています。庚申堂鴨場の名称はこの鴨場の北東側に庚申堂があったことに由来します(案内板より)。

海水調整

横堀水門

六代将軍徳川家宣の時代には、このあたりに堰があり、海水の出入りを調整したと考えられています。この横堀水門は現在園内で一番大きな水門で潮の干満を利用して東京湾の海水を「潮入の池」に引き入れたり、出したりしています(案内板より)。

将軍の船が御成り

将軍お上がり場

江戸時代、歴代将軍が船で御成りをする際にこのお上がり場が使用されました。幕末、鳥羽伏見の戦いに敗れた最後の将軍徳川慶喜が大阪から船で帰還して上陸した歴史もあります(案内板より)。

堂々たる姿

三百年の松

今から約300年前6代将軍家宣が庭園を大改修した時、その偉業を称えて植えられたといわれている松、太い枝が低く張り出し、今なお堂々たる姿を誇っています(パンフレットより)。

圧巻の菜の花

お花畑

何といっても春の「菜の花」です。夏から秋にかけてはコスモスが美しく咲き起こります。

周辺のグルメ情報

創業明治42年

鳥割烹 新橋 末げん

明治42年(1909)に、鳥割烹の店「末げん」は創業を開始しました。名の由来は、戦前には名代の鳥料理番付の中で「大関」とまで評された今はなき、日本橋「末廣」。その分かれの当店は「末廣」の一時「末」をいただき、それに初代「源一郎」の「げん」を合わせて「末げん」としました。文民宰相原敬、六代目菊五郎に愛され、特に三島由紀夫が市ヶ谷自衛隊東部方面総監部におもむく前に、楯の会のメンバー5人と最後の晩餐をしました。

≪昼≫午前11:30~午後1:30

《夜》午後5:00~午後10:00

新橋駅を降りて、浜離宮とは逆側ですが、老舗です

抹茶がいただけます

中島の御茶屋

抹茶と和菓子セット(有料)をお楽しみいただけます

ねりきり抹茶セット(1,000円)をいただきました。黄色い色は季節にちなみ菜の花と説明がありました。並びましたが、回転が速くすぐ入ることができました。

おわりに

広大な浜離宮恩賜公園は、都会の喧騒を忘れさせてくれる癒やしの空間です。春の菜の花とともに、歴史を感じる名所を巡れば心も体もリフレッシュ!

潮風を感じながらの散策や歴史ある茶屋での一服など、あなただけの特別な時間を過ごしませんか?江戸の風情と豊かな自然、きっと新しい発見と感動が味わえますよ!