幕末の防衛戦略

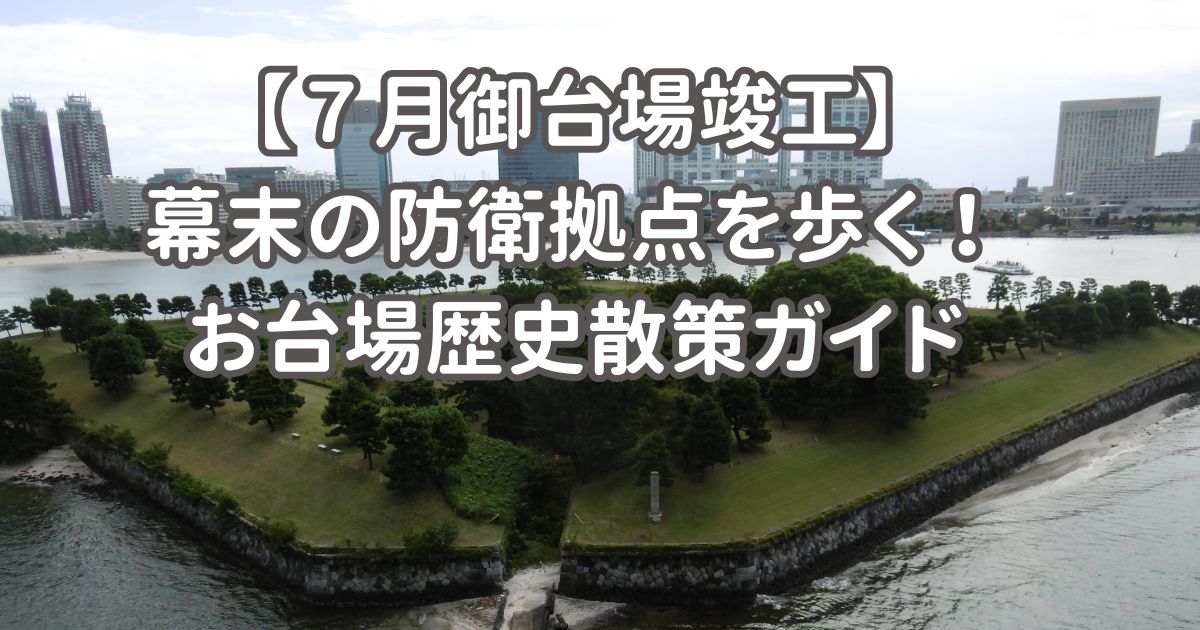

江戸の町を守るために築かれた「台場」。幕末の激動の時代を生きた人々の思いは、今も東京湾の風景に息づいています。江戸時代の後期にペリーが来航し、江戸湾海防強化の必要性を痛感した幕府は、1854(嘉永7)年7月に第一・第二・第三台場竣工を竣工させました。しかし、現在お台場を訪れても、その歴史を詳しく知る機会は少なく、ただの観光地として認識されがちです。この記事では、現存する遺構を実際に歩き、幕末の防衛戦略の全貌を紐解きます。どの地点で往時の面影を感じられるのかを知れば散策の楽しみが格段に増します。歴史を学びながら歩くことで、何気ない風景が変わり、幕末の世界に浸る特別な時間が過ごせるでしょう。

・アクセス情報

・お台場遺構の見どころや散策ルート

・周辺のグルメ情報

アクセス情報

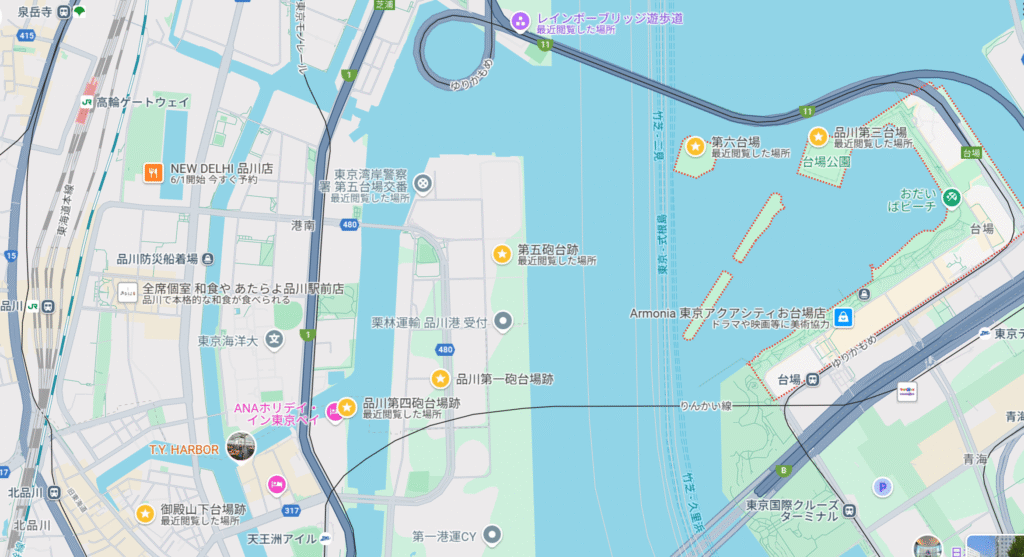

品川台場(御殿山下砲台跡):京急線 「北品川」駅下車徒歩 6分

第四台場跡:りんかい線「天王洲アイル」駅下車徒歩2分

第一台場跡:りんかい線「天王洲アイル」駅下車徒歩11分

第五台場跡:りんかい線「天王洲アイル」駅下車徒歩19分

第六台場跡:レインボーブリッジ遊歩道のサウスルートから眺められる

第三台場跡:ゆりかもめ線「お台場海浜公園」駅下車徒歩16分

御台場について

1853(嘉永6)年6月、アメリカのペリーが軍艦四隻を率いて江戸湾にやってきました。幕府は外国の武力から江戸を守るため品川沖に「御台場」と呼んだ砲台(品川御台場)をつくます。設計者は伊豆韮山の代官江川太郎左衛門英龍です。機械がない時代に海中を埋め立てる工事を支えたのは、幕府の役人や資材の切り出し・運搬の仕事をした職人などの力でした。御台場の完成により、品川の風景は大きく変わっていきました(品川歴史館案内板を参考に作成)。

台場小学校の敷地です

品川台場(御殿山下砲台跡)

第四・第七台場は中途で工事を中止し、第八台場は着工にも至らなかったのですが、その代わりとして陸続きで五角形の砲台を作ることになりました。これが御殿山下台場(砲台)です。明治になると埋め立てられ姿を消しましたが、幸いなことに台場の輪郭は道として残り、今でもその位置と形を知ることができます(下左写真は北東側から撮ったものです)。跡地に建つ台場小学校の敷地はこの台場の半分ほどの面積を占めています。

台場跡からは石垣が発見され、小学校にはその石垣を使った記念碑が建てられました。石垣の上に立つ灯台は明治3(1870)年日本で3番目の洋式灯台として第二台場に造られた品川灯台を模したものです。品川灯台は現在、国の重要文化財として愛知県犬山市の博物館明治村に移設されています(現地案内板より)。

下の写真の石は品川お台場のうち南品川猟師町(現在の東品川1丁目)の地先を埋め立てて築造された品川御殿山下台場の石垣に使われていたものです。伊豆半島から切り出された安山岩を丁寧に加工しています(品川歴史館の案内板より)。

天王洲アイルの北東側に石垣

第四台場跡

第四台場は築造に着手したが、工事半ばで中止したようです。現在は天王洲アイルの北東側に石垣が残っています。

品川埠頭の一部に

第一台場跡

第一台場は埋め立てにより、今の場所は品川埠頭の一部になっています。

熊本藩細川家の九曜紋が

第五台場跡

港湾労働者品川総合休息所がある地は、嘉永7(1854)年に江戸幕府が外国船の江戸湾侵入を防ぐために、海上に構築した第五台場の一角にあたります。第五台場は、平面がダイヤモンド形をなし、入り口を除く五辺に石垣と堤が構築されています。大砲は堤の上に設置され、堤に囲まれたくぼ地には、番士の休息所、火薬庫などの施設が、入口の正面には一文字堤が設けられ、休息所、一文字堤を囲むように石組を持つ下水溝が構築されています。

ここに展示されている石垣石は主に下水溝で使われていたものです。台場の外縁に構築された石垣に用いられている石垣石同様、下水溝の石組の石材も大半は安山岩です。下水溝は構築当初の姿をよくとどめています(現地案内板より)。

第五台場は当時の西洋の築城技術を取り入れて江戸湾の会場防衛の要として建設されました。石垣の工法は隅部では長方形の角石を長辺と短辺を互い違いにして角を合わせて積み上げていく「算木積み」によるものでした。石垣石には「〇に・」や「九」などの記号のほか、「九曜紋」等の家紋などの刻印が確認されました。九曜紋は近世初頭に江戸城や外堀普請に用いられた東伊豆の石丁場(石切り場)の一部を管理していた熊本藩細川家の家紋です。江戸の初めに築かれた石垣と同じ石丁場の石が幕末の困難により再び用いられていたことが明らかになりました(現地案内板より)。

眺め抜群、おすすめ。御台場も見える

レインボーブリッジ遊歩道

・芝浦側出入口から台場側出入口まで1.7キロメートル(徒歩で20~30分程度)です。

開場時間:4月1日~10月31日 午前9時から午後9時まで(最終入場は閉館の30分前)

11月1日~3月31日 午前10時から午後6時まで(最終入場は閉館の30分前)

駐車場 :ありません

休館日 :毎月第三月曜日。祝日にあたる時はその翌日

レインボーブリッジから眺めよう

第六台場跡

大正15(1926)年、下記の第三台場とともに国の史跡に指定されました。レインボーブリッジ遊歩道から眺めることができます。

台場公園として解放

第三台場跡

1853年、ペリーで知られる黒船の来航に備えて江戸幕府が品川沖に気づいた砲台跡地です。1926年には「品川台場」として国の史跡に指定されました。公園内は青々とした芝生が茂っており、レインボーブリッジを最も近くで見ることができる穴場スポット、春は桜の名所となります。昭和3年東京市(都)によって整備され、台場公園として解放されています。周囲には海面から5~7mの石垣積みの土手が築かれ、黒松が植えられています。また内側の平坦なくぼ地には陣屋、弾薬庫跡などがあります(現地案内板より)。

おわりに

この記事では、幕末の防衛戦略として江戸を守るために築かれた台場の歴史と、現在も残る遺構の見どころをご紹介しました。普段、観光地として知られるお台場ですが、品川台場から第三台場に至る各台場には、当時の人々の奮闘が息づいています。

ペリー来航という激動の時代に造られた台場は、精巧な石垣技術や残された輪郭から、歴史の重みを感じさせてくれます。美しい景色と共に、歴史の深みも味わえるのがお台場の魅力です。

単なる観光ではなく、台場の物語に触れることで、何気ない風景が特別な意味を持つでしょう。この記事を参考に、あなたも歴史探偵になった気分で、お台場の遺構を巡る特別な散策に出かけてみましょう。