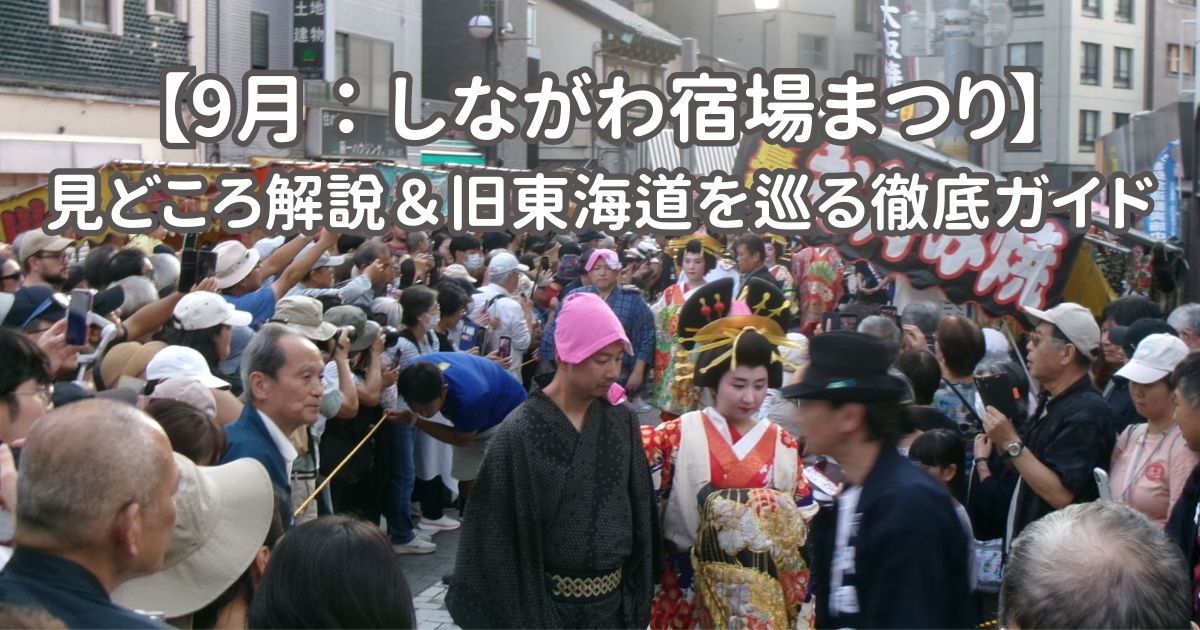

年に1度の品川宿場まつり

「江戸の街並みを歩きたい」そう思ったときに多くの観光地とは一味違う、歴史の深みに触れる品川宿。東海道五十三次の最初の宿場町として栄え、歴史的価値と文化が色濃く残る特別なエリアです。この記事では、年に一度開催される「品川宿場まつり」のハイライトや、初心者でも楽しめる散策ルートをご紹介、「品川宿」の魅力を徹底的に掘り下げます。この記事を読めば、どこをどう歩けばいいか迷わず、江戸の歴史を肌で感じる特別な旅が叶います。

・アクセス情報

・東海道品川宿の見どころや散策ルート

・周辺のグルメ情報

アクセス情報

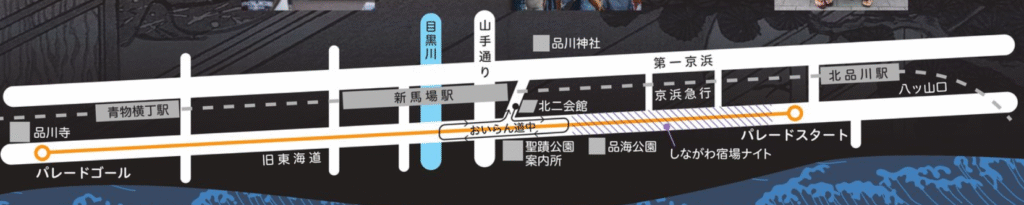

品川宿場まつり全体:京急線 新馬場駅・北品川駅・青物横丁駅

おいらん道中 :京急線 新馬場駅

品川寺の火渡り :京急線 青物横丁駅

品川宿場まつりとその周辺

おいらん道中やパレード

品川宿場まつり

9月の最終土曜・日曜日に開催されます。土曜日の夕方からは「おいらん道中」が行われ、東海道を八文字で練り歩きます。日曜日には江戸風俗行列、交通安全パレードを始め、品川寺の火渡りの実行など、品川宿中で様々なイベントが開催されます。

おいらん道中やパレードの地図は以下(公式サイトより)

火渡り荒行

品川寺で江戸時代より続いています。古くから修験道(山伏)に伝わる秘法で行者は各家各位の祈願を祈念した護摩札を奉持して火の中に入り「不動の三昧」に住しつつ信心各位の願いを祈ります(観光協会HPより)。

おいらん道中

美女たちが煌びやかな衣装を身にまとい、品川宿を外八文字で練り歩きます。

上記写真は2024と2025年のものです

交通安全パレード

以下では、宿場まつり以外のスポットについて、散策ルートをご紹介します。

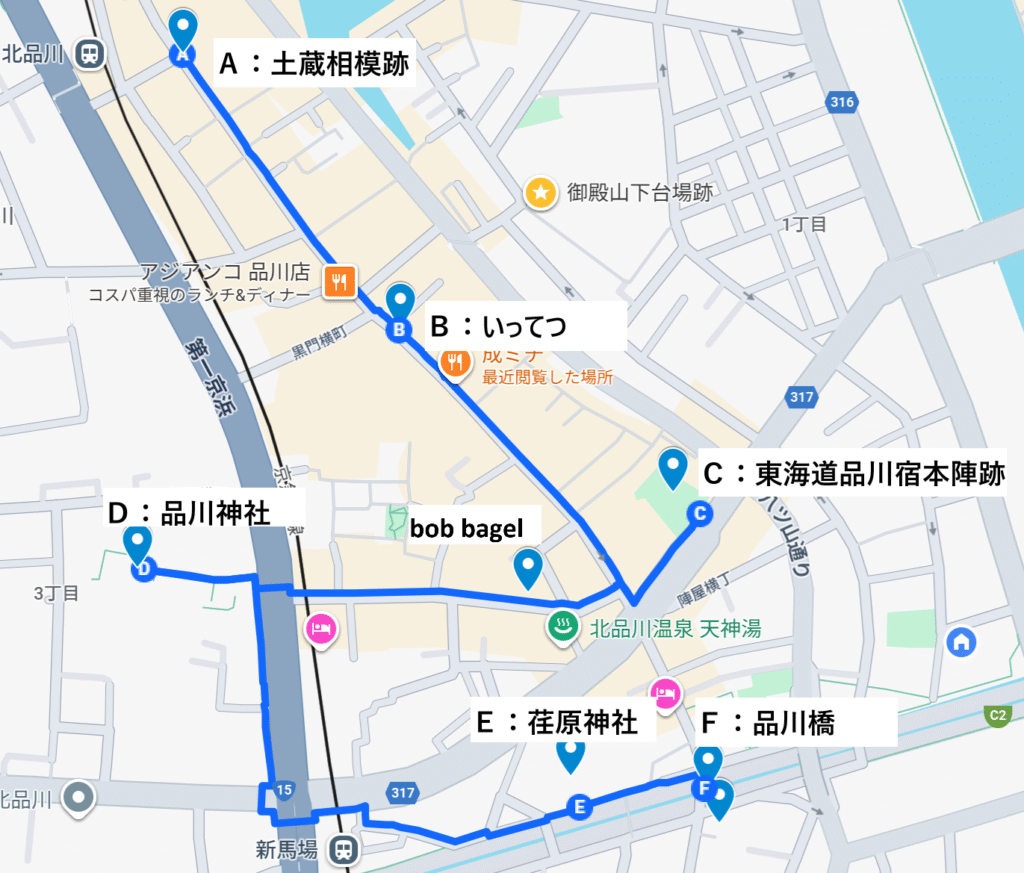

京急線 北品川駅徒歩120mくらい A:土蔵相模跡 → 徒歩600mくらい C:東海道品川宿本陣跡(聖跡公園) → 徒歩450mくらい D:品川神社 →徒歩500mくらい E:荏原神社 →徒歩100mくらい F:品川橋

幕末の歴史の舞台

A:土蔵相模跡

土蔵相模は徒歩新宿(北品川一丁目)の飯売旅籠屋「相模屋」の俗称で、奥座敷が土蔵造りになっていたころから付けられた名称です。万延元(1860)年、大老井伊直弼を襲撃した桜田門外の変の水戸浪士たちや、文久2(1862)年英国公使館を焼打ちした高杉晋作・伊藤俊輔(博文)ら長州藩士の集合場所になるなど幕末の歴史の舞台となった場所です(現地案内板を参考)。

参勤交代諸大名の宿泊所

C:東海道品川宿本陣跡(聖跡公園)

品川宿は、江戸四宿の一つで、東海道五十三次の第一番目の宿駅として発達しました。ここはその本陣跡で品川三宿の中央に位置していました。本陣は南品川宿と北品川宿に一軒ずつありましたが、江戸中期には北品川宿(ここ)のみとなりました。東海道を行き来する参勤交代の諸大名や公家・門跡などの宿泊・休憩所として大いににぎわったところです。明治5(1872)の宿駅制度廃止後は警視庁病院などに利用されました。現在跡地は公園となり明治天皇の行幸の行在所となったことに因み、聖跡公園と命名されています(現地案内板を参考)。

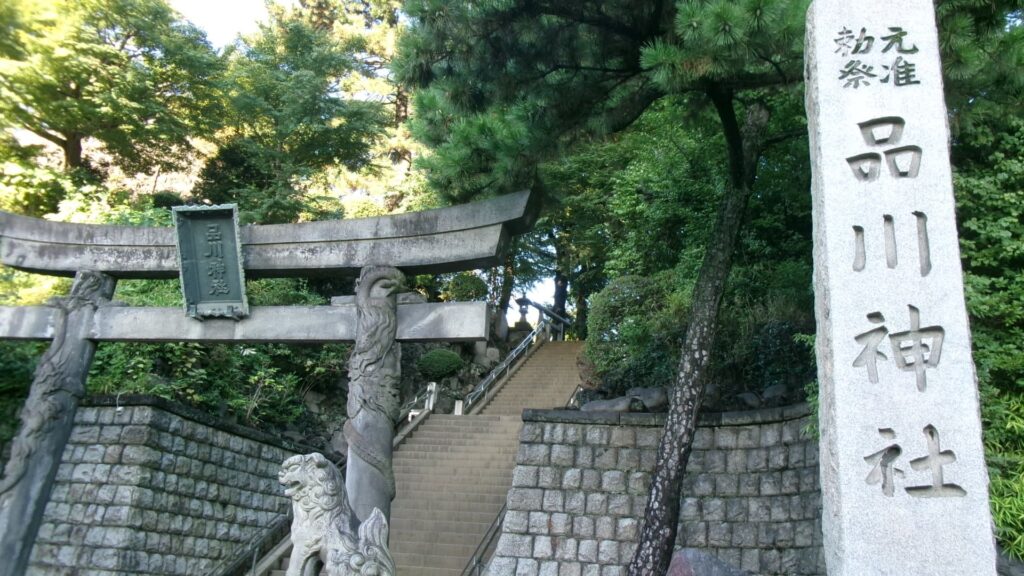

北品川鎮守

D:品川神社

今からおよそ800年ほど前の平安末期文治3(1187)年に源頼朝が安房国の洲崎明神(現・千葉県館山市鎮座 洲崎神社)の天比理乃咩命を当地にお迎えして海上交通安全と祈願成就を祈られたのを創始とします。室町時代中期の文明10(1478)年に太田道灌が「素戔嗚尊(天王)様」をお祀りしました。慶長5(1600)年、徳川家康が関ヶ原の戦いへ出陣の際に当社へ参拝し戦勝を祈願され、その後祈願成就の御礼として仮面・神輿などを奉納されました。寛永14(1637)年三代将軍徳川家光により東海寺が建立され当社が鎮守と定められました。明治元(1868)年には当社を含んだ都内10の神社が「准勅祭神社」と定められました(現地案内板を参考)。下記の荏原神社が南品川宿の鎮守なのに対し、品川神社は北品川の鎮守です。

富士山の遥拝場所

品川神社富士塚

富士塚は、富士信仰の集団、富士講の人々が富士山の遥拝場所として、あるいは実際に富士山への登山ができない講員のために作った築山です。品川神社の富士塚は、明治2(1869)年、北品川の宿の丸嘉講社の講中300人によって造られました(現地案内板より)。

南品川鎮守

E:荏原神社

荏原神社の創立は和銅2年(709)、古くは貴船社・天王社・貴布禰大明神・品川大明神と呼ばれていました。現在の社殿は弘化元年(1844年)に完成したものです。祈雨と止雨の守護神とされる高龗神(たかおかみのかみ)をはじめ、天照大御神や須佐之男命などを祀っており、品川の龍神さまとして多くの信仰を集めてきました(しながわ観光協会HPを参考)。

上右写真は頂上からのものです。昔は海が見えたとか

北品川と南品川宿の境

F:品川橋

この辺りは江戸の昔「東海道五十三次 一の宿」として上り下りの旅人で大変賑わいました。また海が近く漁業も盛んなところでした。今でも神社仏閣が多く、東寺の面影がしのばれます。品川橋は旧東海道の北品川と南品川宿の境を流れる目黒川に架けられ江戸時代には境橋と呼ばれていました。また別に行合橋・中の橋とも呼ばれていたそうです(現地案内板を参考)。

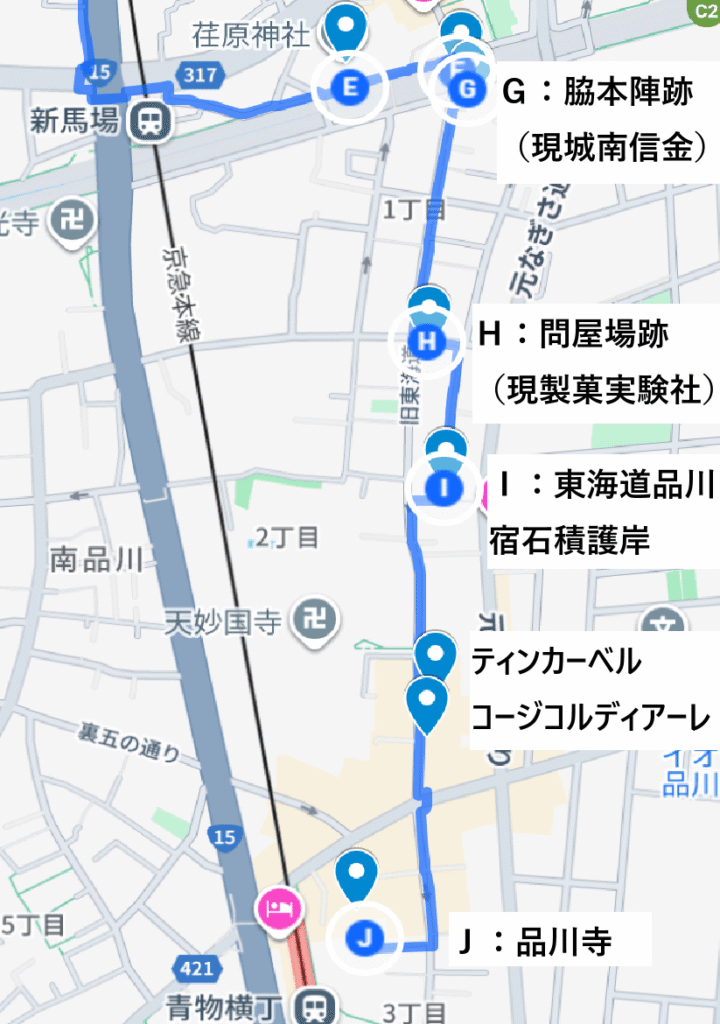

F:品川橋 → 徒歩50mくらい G:脇本陣跡(現城南信金) →徒歩240mくらい H:問屋場跡(現製菓実験社) →徒歩200mくらい I:東海道品川宿石積護岸 → 徒歩550mくらい J:海照山品川寺

本陣の予備的施設、人や物資を宿場ごとにリレー

G:脇本陣跡(現城南信金)とH:問屋場跡(現製菓実験社)

日本橋から東海道を上がり、目黒川を渡ると南品川宿に入ります。脇本陣は百足屋(広瀬)治兵衛が営んでいました。品川宿を南北にわけていた目黒川は大正時代末期まで大きく蛇行し、荏原神社の北側を流れていました。東海道を南に進み、先に見える信号の左角が継立業務等を行なう宿場の役所問屋場跡(現、製菓実験社)で、 その後、同じ建物内に人馬の重さを検査する貫目改所も設けられました (現地案内板より)。

地上に露出はここだけ

I:東海道品川宿石積護岸

東海道を波濤から護るために構築されたものであり、現存する石垣は地上露出部で全長15.3m、高さ1.7~1.9mです。19世紀前半以前に伊豆石で構築され、近代以降も房総石や大谷石を用いて修繕を繰り返しながら使用されたきたと考えられます。宿場にとって修復は大変な負担だったようです。江戸時代に構築された石積が地上に露出しているのはこの地点のみです(現地案内板を参考)。

江戸六地蔵の一

J:海照山品川寺

平安時代前期の大同年間(806年~810年)に開創された品川で最も古いお寺です。境内には、国指定重要美術品の「大梵鐘」や樹齢600年の「イチョウの木」があり、山門周辺には東京都指定重宝である「江戸六地蔵一番」をご覧いただけます(お寺のHPを参考)。

銅造地蔵菩薩坐像(江戸六地蔵の一)

江戸深川の地蔵坊正元が不治の病にかかり、病気平癒を両親とともに地蔵菩薩に祈願したところ無事平癒したことから、京都の六地蔵に倣って、宝永3(1706)年造立の願を発し、人々の浄財を集め江戸市中六か所に地蔵菩薩をそれぞれ一躰ずつ造立したと伝えられています。海照山品川寺の地蔵は一番古く、宝永5(1708)年に造立されたものです。像高は現存するものの中で一番大きく275cmあり、かつては鍍金が施されていました(現地案内板を参考)。

グルメ情報

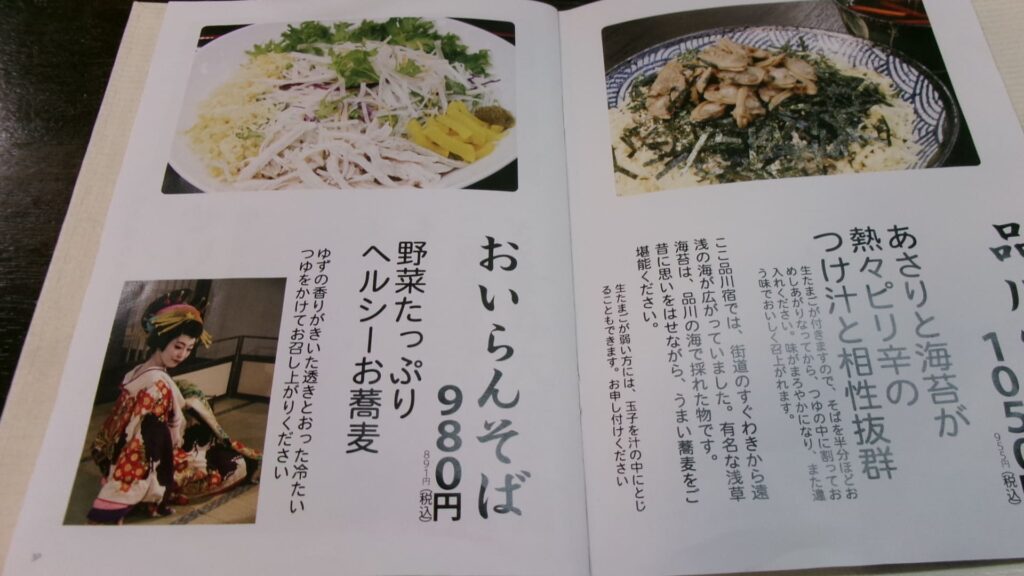

おいらんそば

そば処いってつ

宿場まつりのおいらん道中を鑑みて「おいらんそば」をいただきました。お店のHPによると「遊女の髷やかんざしをイメージしたものです。野菜たっぷりヘルシーな蕎麦を、ゆずの香りがきいた透きとおった冷たいつゆをかけてお召し上がりください。」とのことです。

ボリューム抜群

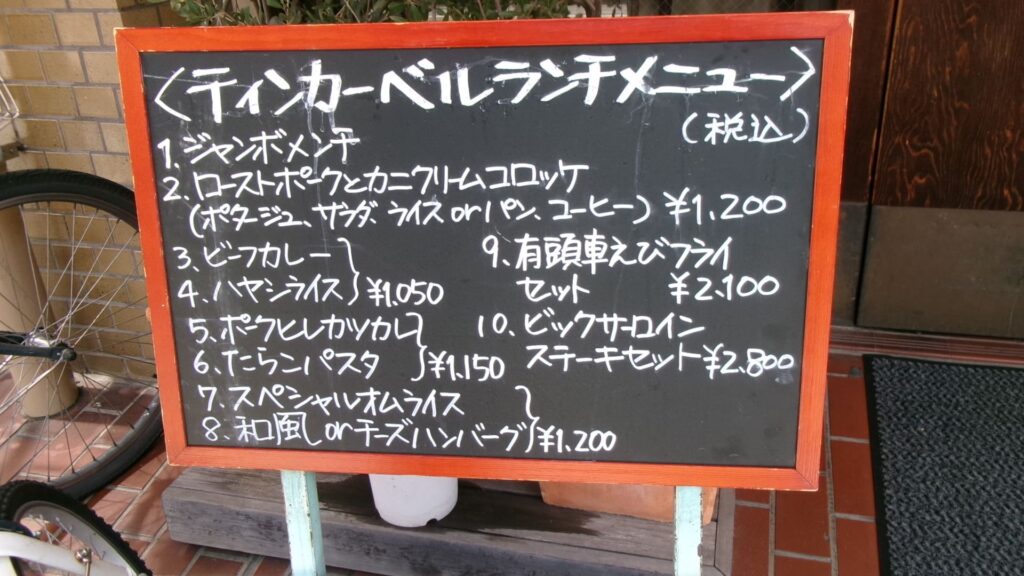

ティンカーベル Tinkerbell

公式HPでは「ランチ・ディナーともにボリューム満点!!昔ながらの洋食の味を大切に」とのうたい文句です。ジャンボメンチはボリュームももちろんありますが、食感が好きでよくいただいています。

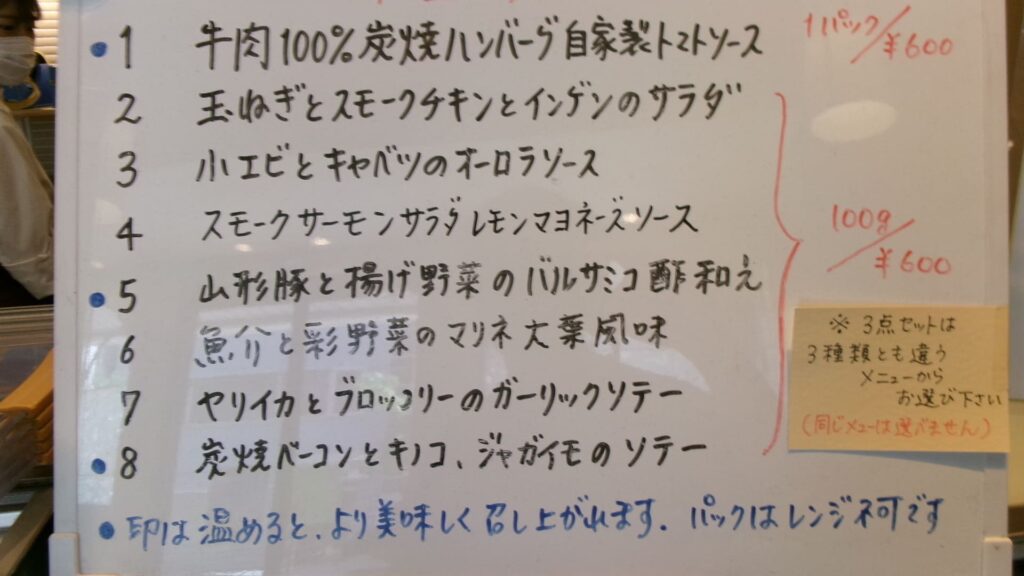

お惣菜も売っています

コージコルディアーレ

お店のHPによると「コルディアーレとは、イタリア語で「真心のこもった」の意」だそうです。お店でいただけるほか、自家製のお惣菜を100グラム単位で量り売りしています。お得な3点セットをよく利用させていただいています。

マツコの番組で取り上げられた

bob bagel

マツコの知らない世界で取り上げられていた店で、テイクアウトしました。下右写真は信州サーモンやクリームチーズ、トマトなどが入っている「LOX(ロックス)」です。ほどよい塩味が絶妙でした。

おわりに

「品川宿場まつり」と「旧東海道品川宿」は、歴史と文化に深く触れることができる特別な場所です。祭りでは江戸時代の賑わいを五感で感じられ、祭りがない日でも旧東海道を歩けば、当時の面影を感じることができます。あなただけの特別な「品川宿」を見つけ、懐かしく温かな江戸の旅を楽しんでください。