実は紀尾井坂の変ではない

東京の喧騒の中、ふと歴史の足跡に触れたくなることはありませんか?1878年の5月14日、明治維新の立役者・大久保利通が島田一郎らに襲われ殺害されました。 本記事は、大久保利通暗殺事件に関する歴史の舞台を実際に歩き、その現場に焦点を当てています。俗に「紀尾井坂の変」と言われていますが、実際は違うようです。大久保の生きた時代に思いを馳せながら、新たな発見と感動に満ちた歴史探訪の散歩へ出発しましょう。

・大久保利通とは

・事件の概要

・暗殺現場周辺の史跡を巡る最適なルート

大久保利通とは

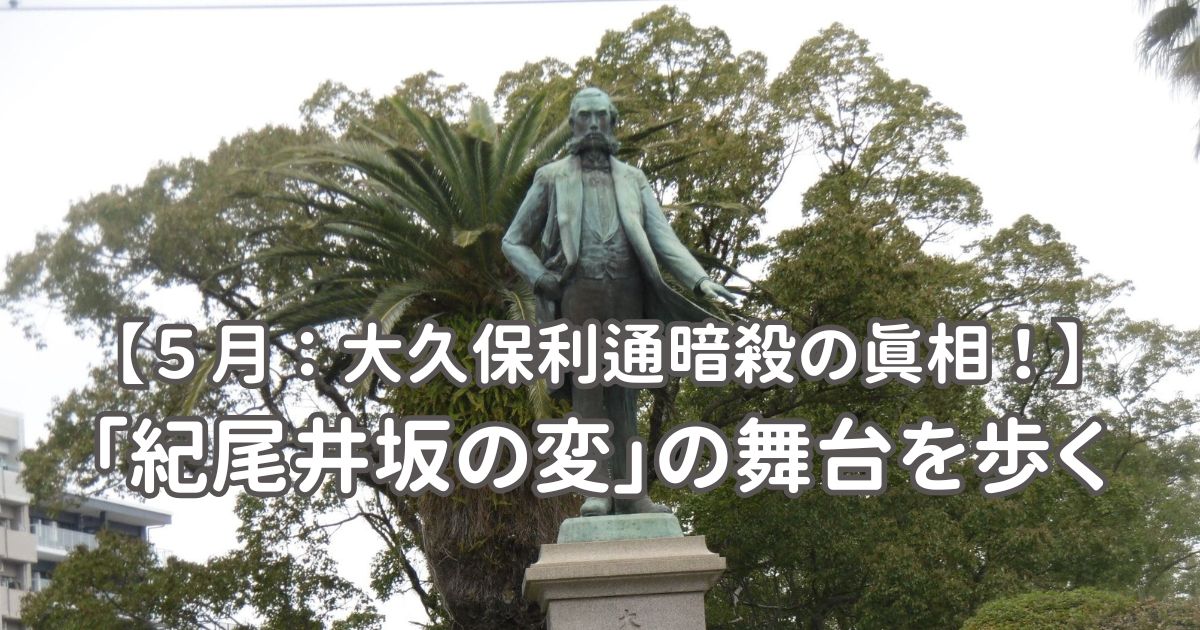

大久保利通は天保元(1830)年、現在の鹿児島市高麗町生まれです。島津久光(国父)に取り立てられ、幕末から明治初年まで一貫して中央政界で活躍しました。欧米視察後に朝鮮使節派遣問題で西郷隆盛らと意見が対立し、西南戦争で無二の親友である西郷を失います。新政府では内務卿となりプロシアを参考にした君主国家実現を目指し、殖産興業に力を注ぎました明治11(1878)年5月11日、49歳で東京の紀尾井町清水谷にて不平士族(旧加賀藩士の島田一郎ら士族6名)によって暗殺されました(鹿児島現地案内板など参考)。

上の写真は鹿児島に行った時の写真です(暗殺現場のものではありません)

アクセス情報

・千代田区紀尾井町(紀尾井町通り:清水谷)

・東京メトロ 丸の内線、銀座線「赤坂見附駅」紀尾井町口出て紀尾井町通りを北側に徒歩200mくらい

大久保利通暗殺を巡るルート

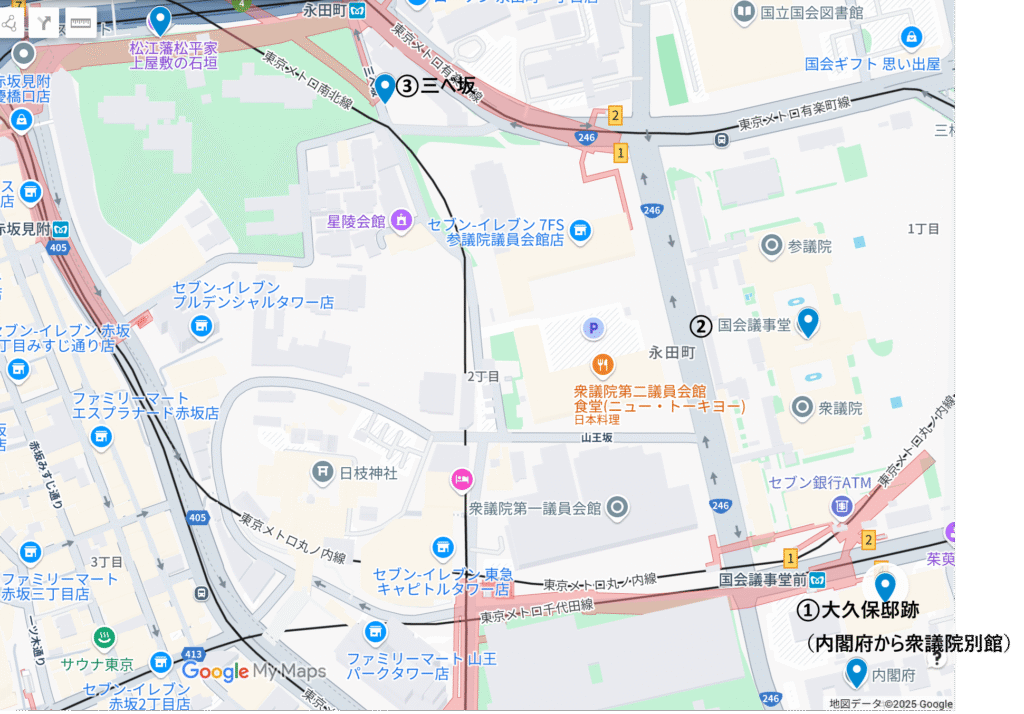

東京メトロ 丸の内線、千代田線 国会議事堂前駅 → 徒歩すぐ ①大久保邸跡(内閣府から衆議院別館あたり) → 徒歩200mくらい ②国会議事堂 → 徒歩450mくらい ③三べ坂

暗殺事件当日、大久保は①私邸を出て、赤坂仮御所に向かいました。現在では右手に②国会議事堂を見ながら歩き、国会図書館前交差点を左に曲がり、下写真の三叉路を左側の下坂に向かって③三べ坂を北側に歩きます。

①大久保邸跡(内閣府から衆議院別館)

国会議事堂駅出てすぐの場所に大久保利通邸跡があったと思われます

②国会議事堂

大久保利通は邸を出て、現在の国会議事堂を右手に見ながら北に向かいました。

写真は国会議事堂の正門側です。大久保利通が通ったルートは裏側になります

おかべ、あべ、わたなべの三べです

③三べ坂

江戸時代、この坂の付近に岡部筑前守、安部摂津守、渡辺丹後守の屋敷があり、いずれも苗字に「べ」が付くことから「三べ坂」と名付けられました。坂の上の西側には赤坂門の水番役を務めていた松平出羽守の屋敷があったため水坂とも呼ばれていました(現地案内板より)。

③三べ坂 → 徒歩350mくらい ④赤坂門跡 → 徒歩270mくらい ⑥紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡 → 徒歩すぐ ※暗殺現場 → 徒歩200mくらい ⑦清水谷と清水谷公園 → (公園内)⑧贈太政大臣大久保公哀悼碑 → 徒歩180mくらい ⑨紀尾井坂 → 徒歩150mくらい ⑩近江彦根藩井伊家屋敷跡徒歩 → 徒歩100mくらい ⑪尾張名古屋藩徳川家屋敷跡 → 徒歩100mくらい ⑫喰違木戸跡 →徒歩150mくらい ⑬迎賓館赤坂離宮(赤坂仮皇居)

写真は三べ坂を上りきって、赤坂門方面を撮ったものです

大山街道の出発点

④赤坂門跡

赤阪門は寛永13(1636)年に筑前福岡藩の藩主である黒田忠之により築造されました。門の名称は、外側の赤坂を監視することから名づけられました。この門は脇往還のひとつ大山街道の出発点となっており、大山阿夫利神社等を参詣する江戸の人々で賑わいました。櫓などの建築部分は明治4(1871)年に、石垣も明治30年代に撤去されました。

悲劇の歴史もあり

⑤(寄り道)旧李王家東京邸

大久保のルートから外れますが、赤坂門から北に少し歩いた場所に赤坂プリンスクラシックハウスがあります。江戸時代は紀州徳川家の大名屋敷、明治時代には北白川宮家の皇族宮廷があった場所です。その後、韓国併合時に設立された李王家の東京邸として、1930年(昭和5年)建てられました、北白川宮家は当主三代がマラリア・交通事故・訓練中の事故死という不慮の死を遂げており、李王家も後に王族の身分を失うという悲劇の歴史が繰り広げられた場でもありました(千代田区サイトを参考)。

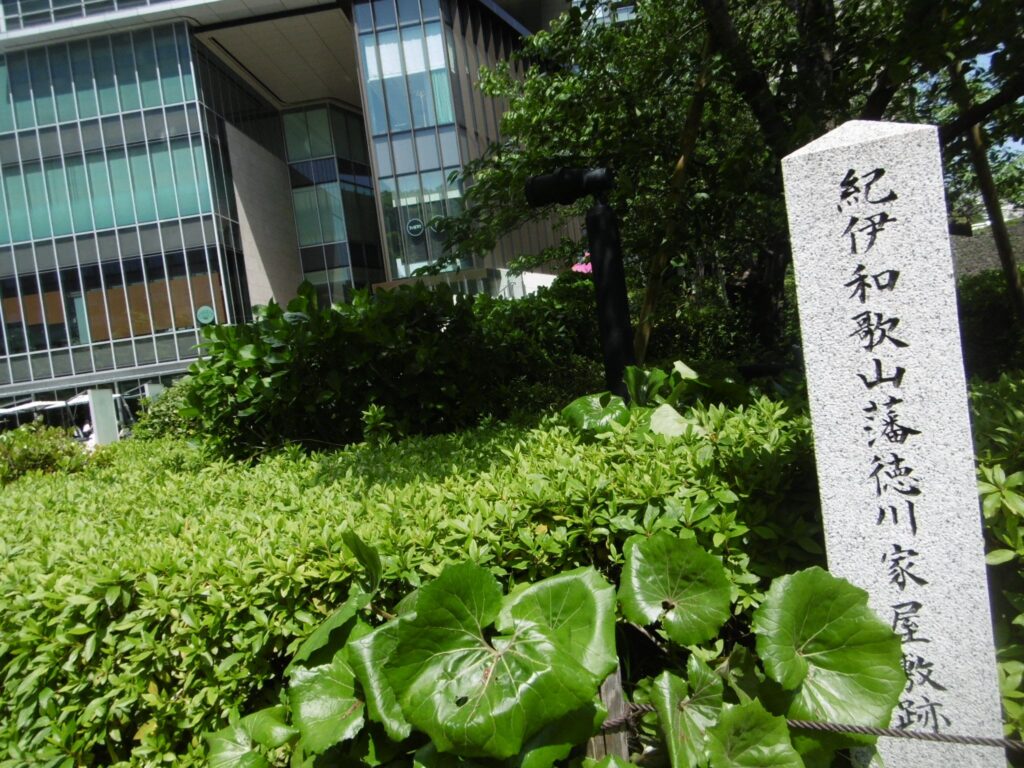

御三家紀伊55万5千石の中屋敷跡

⑥紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡

この一帯には、江戸時代に紀伊和歌山藩徳川家の麹町邸がありました。明暦3(1657)年の大火の後、この地を拝領しました。紀伊徳川家は徳川家康の十男頼信に始まる家です、頼信は元和5(1619)年に紀伊和歌山藩主となりました、石高はほぼ55万5千石でした(現地案内板要約)。現代の東京ガーデンテラス紀尾井町や城西国際大学東京紀尾井町キャンパス、⑦の清水谷公園なども含む広大な屋敷だったようです。

本当に暗殺された場所

※暗殺現場

当時は人通りも少なく淋しい道だったそうです。島田一郎、長連豪、杉本乙菊、杉村文一、脇田巧一の6人が待ち伏せていました。

1878年5月14日朝、麹町清水谷において赤坂仮皇居内の太政官へ出仕する途中の馬車を襲い暗殺しました。この事件は「紀尾井坂の変」と呼ばれています。がここは紀尾井坂でなく、紀尾井坂から清水谷を南側に下ったところです。⑥紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡の碑と次の⑦清水谷公園の間くらいです

⑦清水谷と清水谷公園

江戸時代の紀伊家、井伊家の屋敷境にあり、この境が谷であったこと、紀伊家屋敷内に霊水(清水)が湧き出ていたことから、紀尾井坂より南、弁慶橋あたりまでの低地は清水谷と呼ばれていました。1890年(明治23年)に東京市によって整備され清水谷公園となりました(千代田区サイトと現地案内板を参考)。

三条実美の揮毫

⑧贈太政大臣大久保公哀悼碑

大久保利通をしのんで1888年(明治21年)5月に建立された碑です。

碑文の漢文を生成AIで現代語訳させて要約しました。「ああ、ここは天下の安危を担い、天皇陛下からも厚い信頼を得ていた大久保公が不慮の死を遂げた場所である。戦乱の世でもないのに功成り名遂げた公が突然亡くなったことは、朝廷をはじめ天下の人々にとって深い悲しみであった。公は国に身を捧げ、その功績は人々の目に明らかであり、その死後七年を経ても人々は嘆き悲しみ、この地を去りがたかった。そこで同志たちが、公の功績を偲び、追悼の意を示すためにこの碑を建立したのである。

紀伊、尾張、井伊で紀尾井です

⑨紀尾井坂

坂上の喰違(江戸城防御のために設けられた屈曲した道筋と土手)と清水谷を結ぶ坂道です。江戸時代、この坂の両側に、紀伊徳川家、尾張徳川家、井伊家の屋敷があったことから、一文字ずつ取って名づけられました。 また、坂下に清水谷があるため清水谷坂とも呼ばれています。明治7(1874)年に発生した岩倉具視襲撃事件(喰違の変)の現場としても知られています(現地案内板要約)。本来大久保は紀尾井坂を上って赤坂仮皇居に行くはずでした。

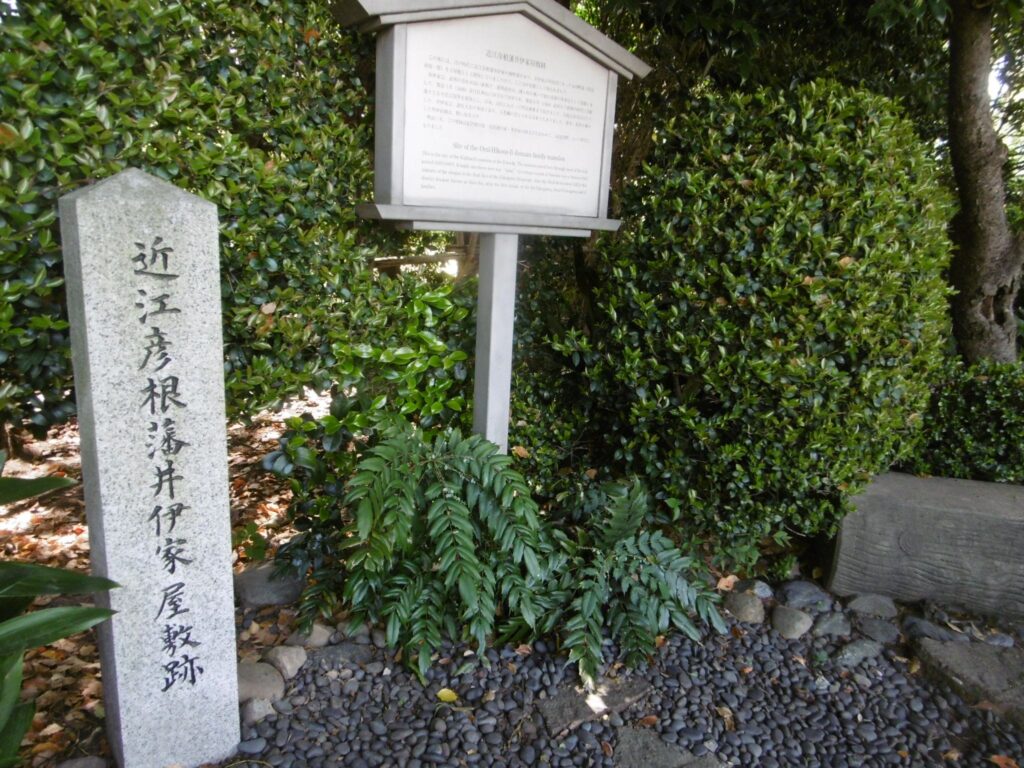

譜代筆頭井伊家の中屋敷跡

⑩近江彦根藩井伊家屋敷跡

この地には、江戸時代に近江彦根藩井伊家の麹町邸があり、井伊家は外桜田にあった永田町邸(国会前庭一帯)を上屋敷として使用していましたので、ここは中屋敷として使われました。井伊家は慶長9(1604)年に直政の子直勝の時代に彦根藩主となり近江国等を領地とし、以後16代にわたって明治維新まで続きました。石高はほぼ35万石で井伊家は譜代大名の筆頭であり、大老職に任じられる名家でもありました。幕末に幕政を動かした井伊直弼は特に有名です(現地案内板要約)。現在のホテルニューオータニ一帯です、本来大久保は井伊家屋敷跡を左手に見ながら赤坂仮皇居に行くはずでした。

御三家尾張61万9500石の中屋敷跡

⑪尾張名古屋藩徳川家屋敷跡

この一帯には、江戸時代に尾張名古屋藩徳川家の麹町邸がありました。寛永14(1637)年に拝領してから、藩主や世継が一時的に居住するなど様々な使われ方をしました。尾張徳川家は徳川家康の九男義直に始まる家で御三家と称され、義直が年長で知行高も多かったため、御三家筆頭となり、大名の最高位に位置しました。義直は、慶長8(1603)年甲斐府中藩主、ついで慶長12(1607)年尾張清洲藩主を経て後に名古屋藩主となり、尾張一国と木曽の山林を領地をしました。尾張徳川家は以後加増を重ねた結果、石高はほぼ61万9500石となり、16代にわたって明治維新まで続きました(現地案内板要約)。下写真の日本製鉄紀尾井ホールや上智大学一帯に亘っていました、本来大久保は尾張名古屋藩徳川家屋敷跡を右手に見ながら赤坂仮皇居に行くはずでした。

戦国期依頼の古い形態の虎口

⑫喰違木戸跡

喰違木戸は慶長17(1612)年に旧武田家臣の小幡景憲によって縄張りされたと伝えられます。門からつながる土橋は、現在の紀尾井町と港区の元赤阪を結んでいます。通常江戸城の城門は、桝形門と呼ばれる石垣を巡らした形ですが、ここは土塁を前後に延ばして直進を阻むという、戦国期以来の古い形態の虎口(城の出入口)構造となり、門でなく木戸(屋根がない)が設けられていました。現在は、一部土塁が削り取られているもののその形状は保存されており、往時の様子を留めています(現地案内板要約)。本来大久保はここを通って赤坂仮皇居に行くはずでした。

⑬迎賓館赤坂離宮(赤坂仮皇居)

現在の住所で東京都港区元赤坂2丁目のほぼ全域を占める赤坂御用地は江戸時代、紀州徳川家の上屋敷(紀州藩赤坂藩邸)があったところで、明治維新後、政府に接収されて帝室(現在の皇室)に献上されたものです。赤坂御用地は元々、他の御料地などと同様に皇室財産でありましたが、第二次世界大戦の敗戦と日本国憲法の発布とともに日本国有に移され、国有財産たる皇室用財産として皇室の用に供せられています。明治6年に失火により皇居が焼失した際は、明治天皇がこの地に移り、明治21年に新皇居(明治宮殿)が落慶するまでの間、ここを皇居としていました(港区観光協会サイトを要約)。大久保は暗殺当日、明治天皇に謁見するため、この赤坂仮皇居へ向かいました。

写真は迎賓館東門(旧赤坂仮皇居正門)です

グルメ情報

とんかつ & 焼鳥 An

かつて永田町においてとんかつ・揚げ物で名を馳せた「赤坂 フリッツ」を築き上げた齋藤元志郎氏監修です

銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」11番出口よりすぐです。ロースかつ定食(1500円)をいただきました

おわりに

「紀尾井坂の変」として知られる悲劇の舞台は、実は清水谷でした。今回のブログが、皆さまにとって歴史を身近に感じる小さなきっかけにしてください。実際に清水谷を散策し、木々のざわめきに耳を澄ませてみれば、歴史の静かな鼓動を感じられるはずです。皆さまの街歩きを、ほんの少し特別なものに変えることができたら嬉しいです。ぜひ、清水谷へ向かい歴史探訪の一歩を踏み出しましょう!