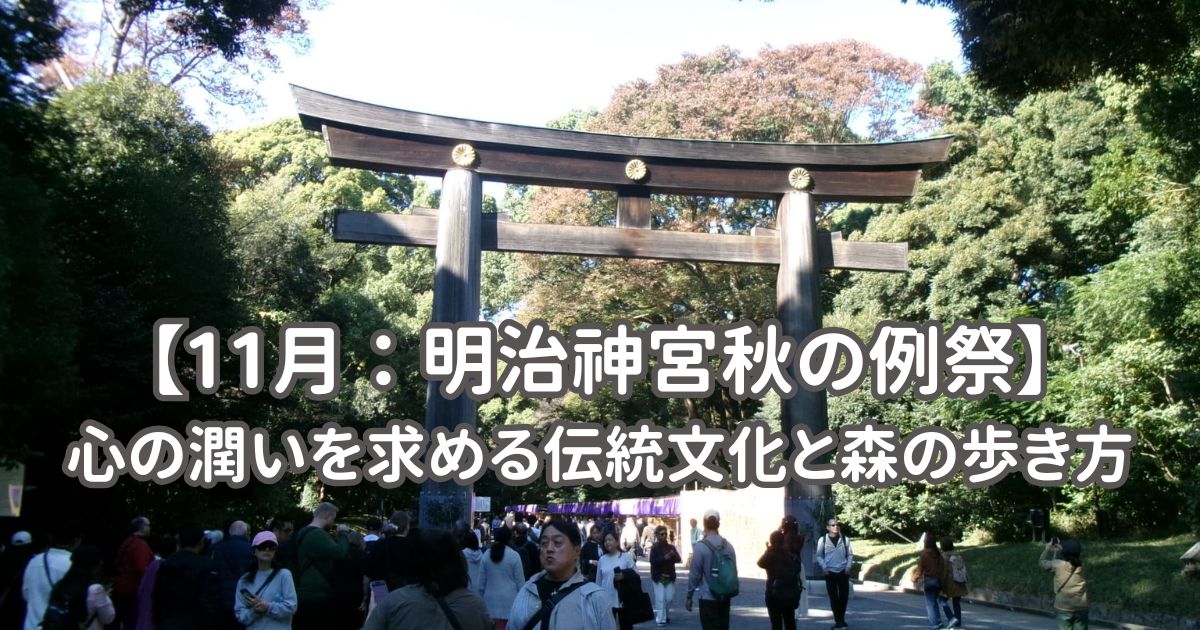

最も重要な例祭

秋が深まり、木々が色づく頃、東京のオアシス・明治神宮では、11月3日の文化の日に一年で最も重要な「秋の大祭(例祭)」が執り行われます。

日本の伝統と文化が息づくこの祭典では、宮中から勅使が差遣されて舞楽や能・狂言なそのさまざまな伝統芸能が奉納されます。いつもの散歩では味わえない、静寂と華やかさが一度に味わえる唯一無二の体験です。

この記事では、この特別な秋の例祭の見どころや、文化の香りに触れながら散策するのにぴったりなスポットをご紹介します。秋の休日に、歴史と自然に包まれながらの心の潤しを探している方にぴったりの内容です!

・アクセス情報

・明治神宮、秋の例祭の見どころや散策ルート

・周辺のグルメ情報

アクセス情報

●明治神宮: JR山手線、東京メトロ千代田線・副都心線「原宿・明治神宮前駅」下車徒歩1分

JR山手線・総武線、都営大江戸線「代々木駅」下車徒歩5分

東京メトロ副都心線「北参道駅」下車徒歩5分

小田急線「参宮橋駅」下車徒歩3分

明治神宮 秋の例祭

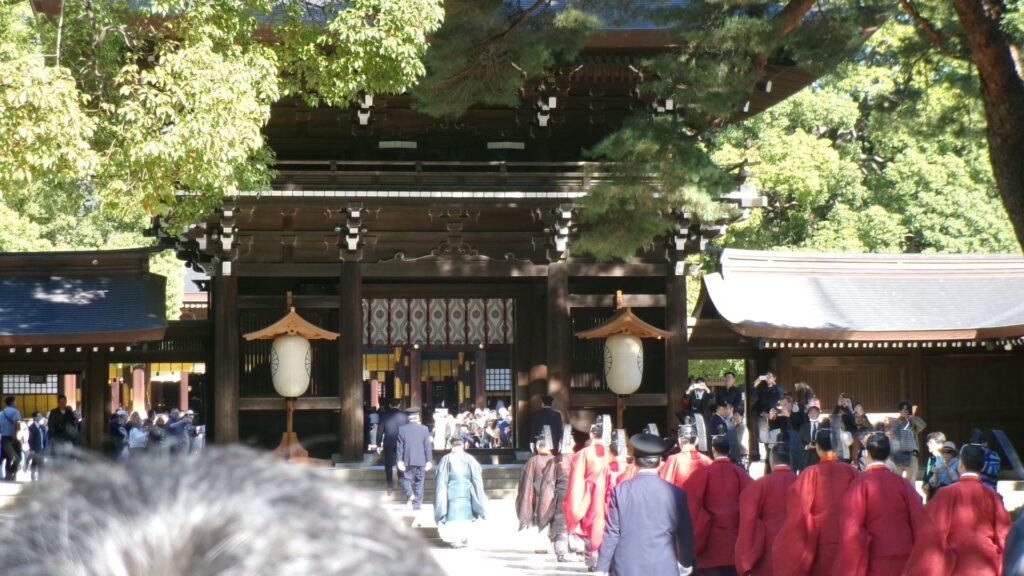

11月3日は、明治天皇の御生誕日にあたります。明治神宮ではこの日を例祭日と定めました、当日は毎年勅使の参向を仰ぎ、全国弓道大会、合気道演武、古武道大会、百々手式(ももてしき:歩射の儀式)、流鏑馬、薩摩琵琶などさまざまな行事があります。現在では「文化の日」ですが、もともとは「明治節」の祝日でした。

開催期間:11月1日から3日までが「秋の大祭」

11月1日が鎮座記念祭、2日が第二日の儀、3日が例祭です

古武道大会

かつては30種ありましたが、現在は十手術、薙刀術、砲術、鎖鎌術など十数種だそうです。古武道振興会90周年の演武も行われていました。

百々手式(ももてしき)

10人が十手ずつ(矢2本で一手、合計百手)射るところからきています。弓で祈念する儀式です。

流鏑馬(やぶさめ)

武者姿の射手が疾走する馬上から三ヶ所の的を射抜く伝統神事です

菊花展

文化の日を含む10月25日(土)~11月23日(祝)に開催されています。各菊花会団体からの奉納があります。

華道敬神会献花奉納

ご祭典の神賑わいの一つ。明治神宮では、11月3日の例祭を含む年4回に亘って奉納献花が行われるそうです。

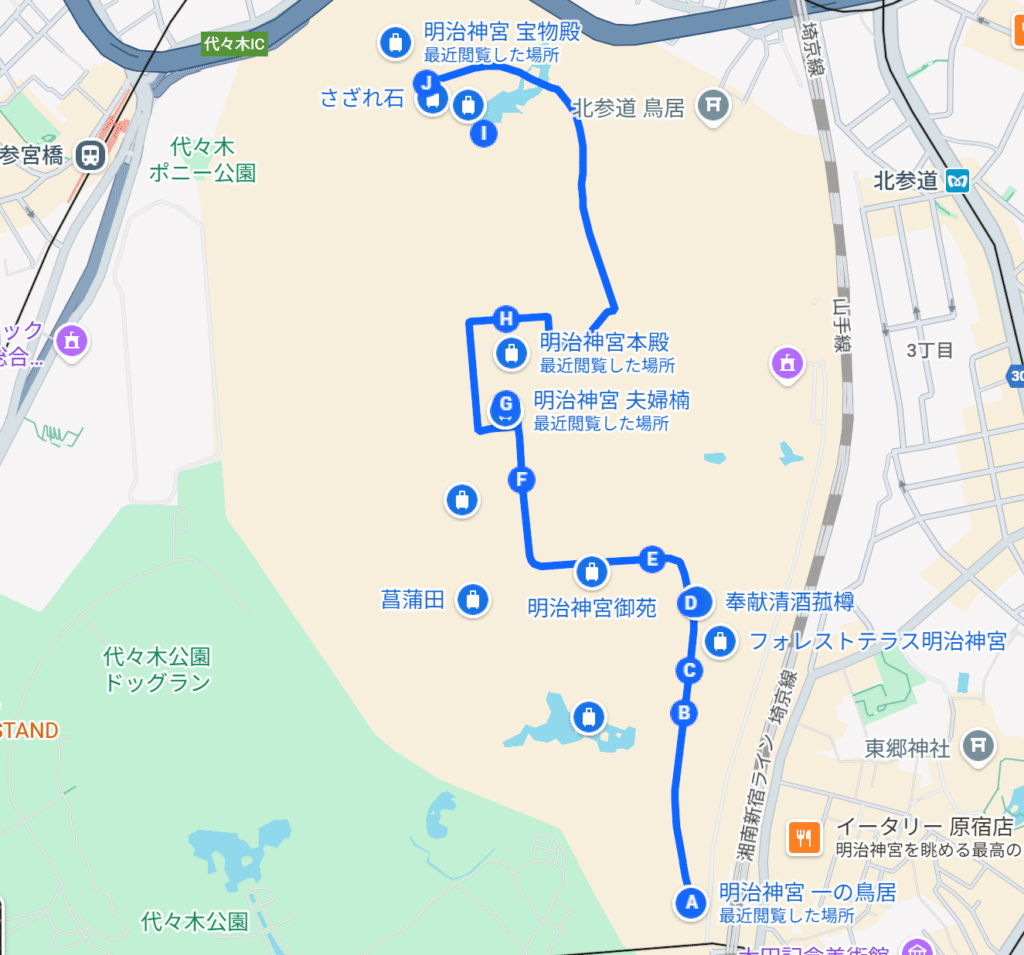

明治神宮の散策ルート

JR山手線「原宿駅」下車徒歩1分 A:一の鳥居 →徒歩250mくらい B:明治神宮ミュージアム →徒歩50mくらい C:代々木 →徒歩90mくらい D:奉献清酒菰樽(こもだる) と葡萄酒樽 →徒歩90mくらい E:二の鳥居 →徒歩250mくらい F:三の鳥居 →徒歩100mくらい G:夫婦楠 →徒歩すぐ H:本殿 →徒歩600mくらい I:亀石・さざれ石 →徒歩すぐ J:宝物殿

吉野杉

A:一の鳥居

明治神宮鎮座百年祭の記念事業として約100年ぶりに2022年に建て替えられました。創建当時の鳥居は台湾檜で建てられていましたが、2本の柱は国産で調達可能な杉の木(吉野杉)で造られた鳥居です。

鎮座百年祭記念事業の一環

B:明治神宮ミュージアム

明治天皇・昭憲皇太后ゆかりの品々を末永く保存、展示するために建てられました。鎮座百年祭記念事業の一環として、令和元年に開館致しました。

代々木の地名の由来

C:代々木

この地には昔から樅(もみ)の大木が育ち「代々木」という地名が生まれました。この前の名木銘木「代々木」は昭和20の戦で欲しくも焼失しましたのでその後植え継いだものであります(現地案内板要約)。

酒造家、醸造元各社から献納

D:奉献清酒菰樽(こもだる) と葡萄酒樽

明治天皇は、我が国のさまざまな産業を奨励し技術の振興に御心を注がれ日本の興隆と近代化を成し遂げられました。奉供されています菰樽(こもだる)は、明治神宮全国酒造敬神会員また全国各地の敬神の念厚き酒造家より献納されたものであります(現地案内板要約)。

明治天皇は断髪、洋装を始め衣食住のさまざまな分野において西洋文化を積極的に取り入れられました。食文化においても率先して洋食をお召し上がりになり、西洋酒としては特に葡萄酒をお好みになられました。ここに奉供されております葡萄酒樽はフランスブルゴーニュ地方の醸造元各社より献納されたものであります(現地案内板要約)。

最も大きい木造り「明神鳥居」

E:二の鳥居(大鳥居)

我が国で最も大きい木造りの「明神鳥居」です。昭和52年建替竣功しました。形式と寸法は共に大正9年創建の鳥居と同じです。原木は台湾丹大山の樹齢1500年に及ぶ扁柏(ひのき)で、高さ12m、柱と柱の間9.1m、島木の長さ15.5m、柱の径1.2m、笠木の高さ17mです。

この先本殿

F:三の鳥居

ここをくぐると、いよいよ本殿です。

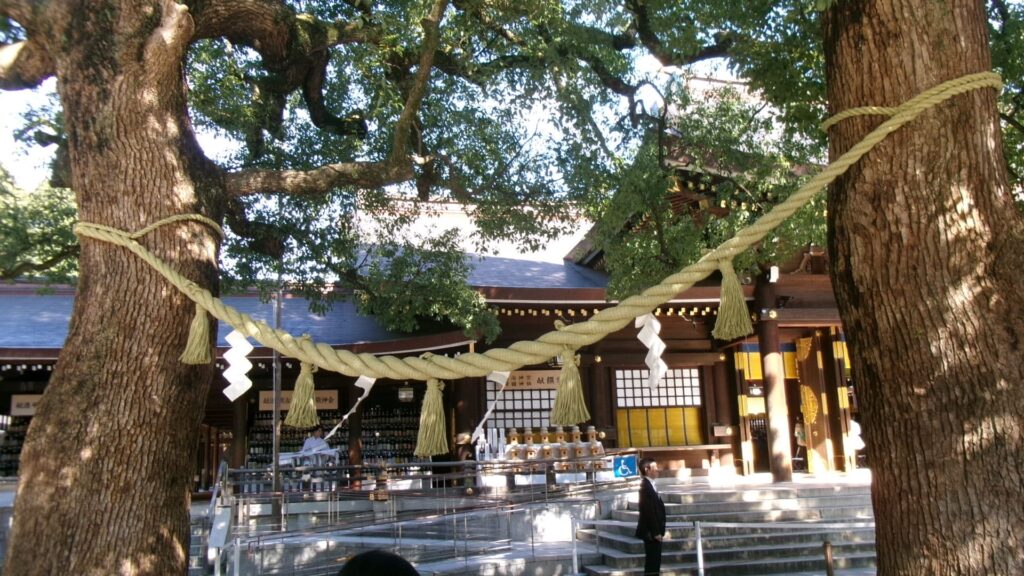

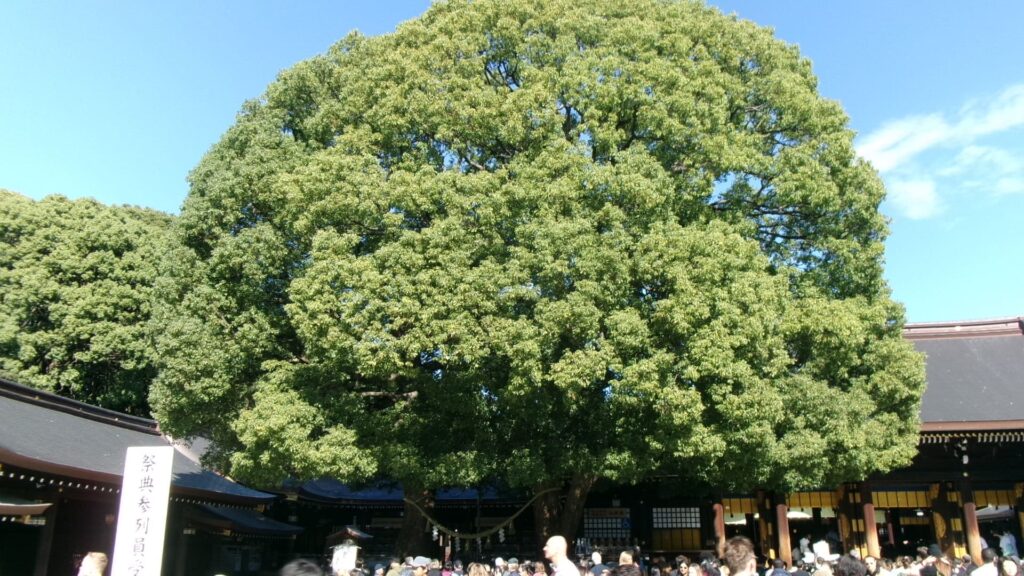

鎮座当時に献木

G:夫婦楠

この楠は大正九年の御鎮座当時に献木され、御祭神のご加護のもと樹勢瑞々しき大樹に育ったご神木であります。両樹木は「夫婦楠」として親しまれ、縁結び、夫婦円満、家内安全の象徴となっております(現地案内板要約)。

最も神聖

H:本殿

明治天皇と昭憲皇太后がお祀りされています。昭和33年(1958)に復興しました。

亀に似ている

I:亀石

亀に似た形のため亀石と呼ばれているようです。

小さな石

Iー2:さざれ石

さざれ石は学名を「石灰質角礫岩」といいます。小さな(さざれ)石の意味ですが、長い年月をかけて石灰分が沈着、小石を凝縮して、やがて国歌「君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで」に詠まれているような立派なさざれ石となります。この石は岐阜県揖斐郡春日村の山中で採取され奉納されたものです(現地案内板要約)。

例祭に公開

J:宝物殿

奈良の正倉院の校倉造りを模した校倉風大床造り(あぜくらふうおおゆかづくり)で大正10年(1921)に竣功されました。和洋折衷を試みた花崗石張の堅牢優美な建物で、国の重要文化財に指定されました。現在、御祭神ゆかりの品々は、明明治神宮ミュージアムに収蔵、展示されています。宝物殿は期間を限定して公開、例祭の時期には公開されていました。

上部ガラス障子、下部唐戸

腰唐戸(こしからど)

全高3メートル近くに達するこの大型腰唐戸(上部がガラス障子、下部は唐戸)は昭和57年の改修工事の際、老朽化による安全性の問題から一度撤去されましたが、平成29年からの修復工事の際に創建当時の状態に復元するため再度制作されました(現地案内板要約)。

ステンドグラス状の窓

展示室

展示室の上部に位置するステンドグラス状の窓はハンドルを回すことにより、外部から取り入れる光量を調整できる仕組みとなっています。展示資料に対する赤外線からの保護という概念を率先して建築へ取り入れた先進性が伺えます(現地案内板要約)。

下屋敷から御料地に

明治神宮御苑

この御苑は江戸時代の初めは熊本藩主加藤家下屋敷の庭園で、その後彦根藩主井伊家に移り三代将軍徳川家光も訪れています。明治維新後皇室の御料地となり代々木御苑と称されました。

入苑時間 11月~2月 午前9:00~午後4:00

御苑維持協力金 大人500円 小中学生 200円

明治神宮御苑北門(下図で明治神宮御苑と書いてあるところ) →徒歩100mくらい 隔雲亭 →徒歩70mくらい 南池 →徒歩250mくらい 清正井

皇后さまの休息所

隔雲亭

数寄屋造りの木造家屋です。明治33年明治天皇のご遺志により皇后様のためのご休息所として建てられましたが、戦災により消失したので昭和33年篤志の寄付と社殿御造営残材により一部増築して再建しました(現地案内板等要約)。

お泉水

南池(なんち)

自然の古池で井伊家時代から「お泉水」と言われていました。面積およそ8000m²(約2400坪)この奥の清正井を主な水源とし、睡蓮の花咲く夏の頃の眺めは殊に美しく冬は水鳥の楽園です(現地案内板等要約)。

加藤清正が堀ったとの言い伝え

清正井

花菖蒲田を遡った木立の中に清水がこんこんと湧き出しています。この井戸は古くから江戸名井の一つに挙げられていました。江戸初期には加藤家の庭園だったことから加藤清正が掘ったと言い伝えられています。冬暖かく夏冷たく年間を通して15度前後です。花菖蒲田を潤し南池で淀んだ後水門から流れ下り南参道に架かる上橋をくぐり抜け、渋谷川の源流となります。最近まで茶の湯に使われていました(パンフレット要約)。

グルメ情報

「フォレストテラス明治神宮」の一角

CAFÉ「杜のテラス2nd」

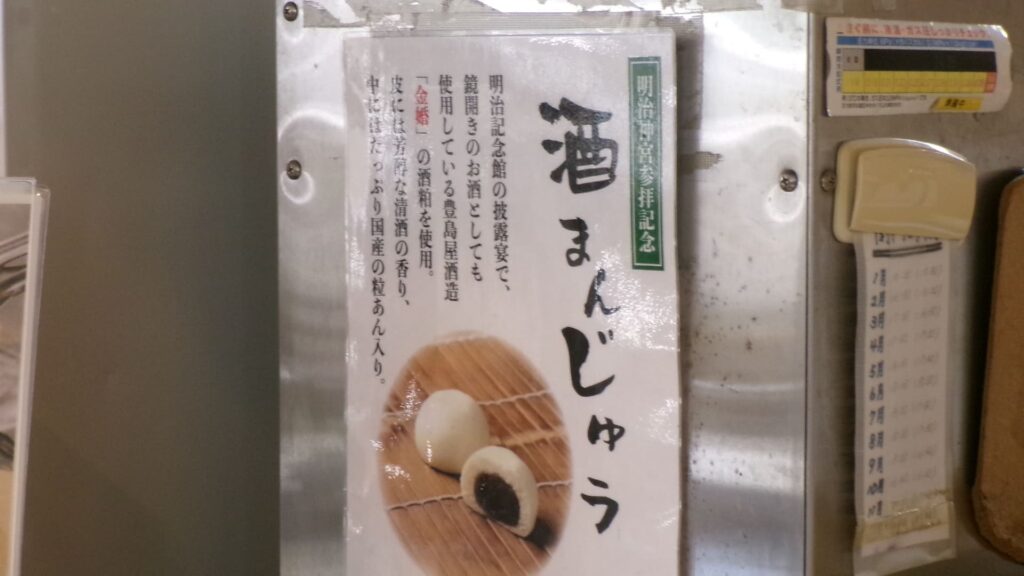

明治神宮の杜の中「フォレストテラス明治神宮」の一角です。木の素材で空間をデザインし、大きな窓ガラスの開放的な空間の中で、サンドイッチなどの軽食やドリンクやデザートなどがいただけます。私は炭火焼き鶏丼と酒まんじゅう(豊島屋酒造「金婚」酒粕使用)をいただきました。

おわりに

明治神宮の「秋の例祭」は、流鏑馬や能・狂言といった伝統文化が最も華やかに息づく時です。また、杜の散策は都会の喧騒を忘れさせてくれる心のオアシスです。秋の休日、ぜひ神宮へ足を運んでください。