牡丹と厄除けのパワースポット

4月に入り、ようやく暖かさを感じる一方で、新しい環境での疲れが出始める頃。心身ともにリフレッシュできるパワースポットを求めている方もいるかもしれません。そこでおすすめなのが、美しい牡丹の花が咲き誇る「西新井大師」です。関東三大厄除け大師の一つに数えられ、古くから多くの人に親しまれてきた霊場です。4月~5月にかけて見頃を迎える牡丹園は必見。この記事では、西新井大師の歴史や見どころ、牡丹園の情報に加え、周辺の散策スポットやグルメ情報もご紹介します。この記事を読めば、西新井大師の魅力を最大限に楽しむことができます。

- 西新井大師のみどころやいわれ

- おみやげ情報

西新井大師へのアクセスと大師線

住所:足立区西新井一丁目15番1号

アクセス:東武大師線 大師前駅 徒歩1分、 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅(東口)徒歩15分

大師線

東京の東側を走る伊勢崎線の西新井駅と西側を走る東上線の上板橋駅を結び、総距離11.6キロの路線にしようと大正11年に始まった「西板線計画」。しかし、関東大震災の影響で計画は白紙に戻り、その時点で用地買収が完了していた西新井駅と大師駅の区間のみが西板線として。昭和六年に開業しました。その他の区間は民家などが密集し、地価も次第に高騰し始め当初予定していた額を大幅に上回る建設費が見込まれたこともあり計画を断念。昭和22年に西板線から大師線へと改称されました(足立区webサイトより)。総距離1km、乗車時間2分の、あまりにも短い路線が誕生しました。

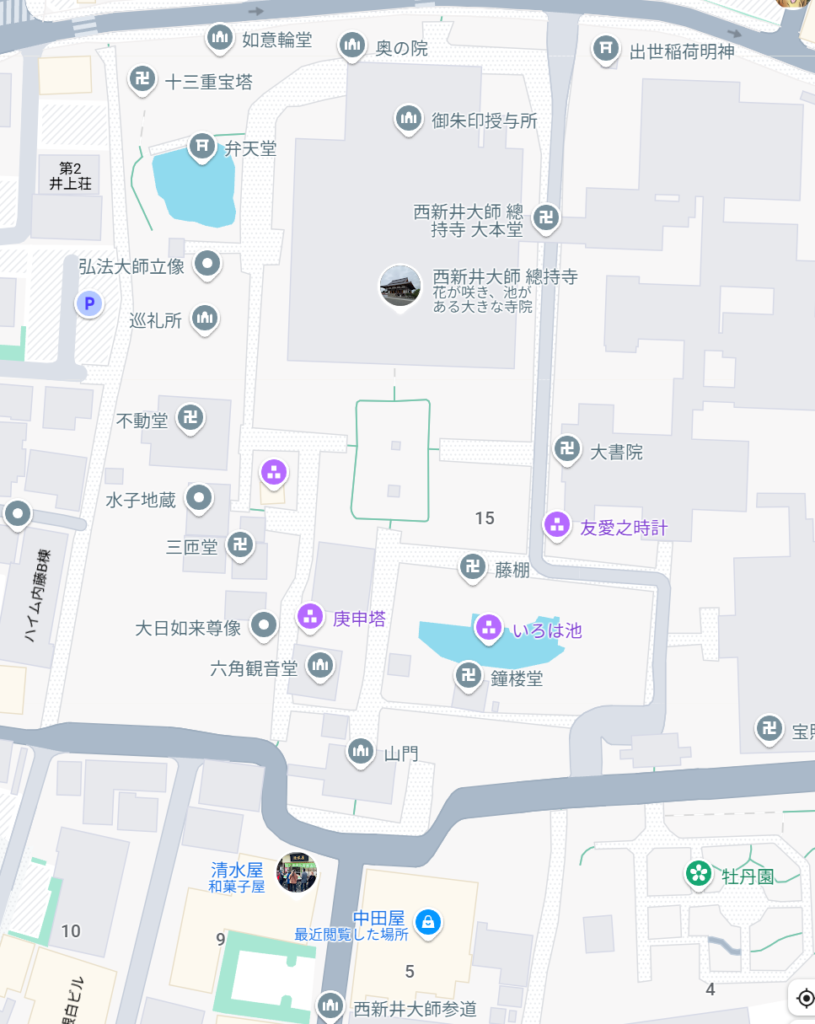

西新井大師(五智山遍照院總持寺(ごちさん へんじょういん そうじじ))

真言宗開祖となった弘法大師が、 826年に護摩祈願行い災厄から人々を救ったと伝わる寺院。「関東三大厄除け大師」の一つであり、女性を守る観音菩薩を奉った女人堂や出世稲荷のお寺も。弘法大師の月命日の21日は、毎月縁日でにぎわいます(あだちのオハコより)。

百品種2500株の牡丹

牡丹園

西新井大師では文化・文政(1804-30)の頃よりぼたん園が展開されました。「西の長谷寺・東の西新井」とは、ぼたんの名所を表す言葉です。「関東花の寺百か寺」の東京1番の札所であり、牡丹を中心に多くの花を長く楽しめる花の寺です。境内では約百品種2500株の牡丹が咲き競います(公式サイトより)。

牡丹園は第一から第三牡丹園まであります。境内より外側の牡丹園の方が大きいので、そちらを見逃さないようにしましょう

江戸時代建立

山門

大師前駅から南東(左側)に進むと西新井大師参道があります。参道を通ると山門が見えてきます。江戸時代後期に建立された歴史あるものです、見応え充分な迫力で私たちを迎えてくれます

イボ取り霊験倍返し

塩地蔵

山門を入ってすぐ、右側にあるお地蔵さまです。「イボ取り」などにご利益があると言われ、功徳があれば倍の塩をお返しする習わしです。

ここに安置の地蔵菩薩は、江戸時代より特にいぼ取りその他に霊験ありと伝えられ、御堂内の塩をいただきその功徳ある時、倍の塩をお返しするところから塩地蔵と申し諸人の信仰を盛んなり(案内板より)。

牡丹の季節には、塩地蔵の後ろに花が見えます

諸国の霊場巡拝したも同然

三匝堂(さんそうどう)(栄螺堂)と不動堂

手前に三匝堂(さんそうどう)があります。三匝堂は一見三重の塔に見えるが江戸時代に流行した堂で、俗にさざえ堂と言われる仏堂の一形式である。江戸中期本所の羅漢寺に建てられたものをはじめとして、関東以北の寺院に相当建てられたらしいが、今に残る遺構は非常に少ない。都内では明治17年改築とは言えこの堂のみで、貴重な建築物である。堂の内部には初層に本尊の阿弥陀如来と八十八祖像、二層に十三仏、三層に五智如来と二十五菩薩を祀ってある。現在は本尊が新本堂に移されている。昔はここに参れば一時に諸国の霊場、諸仏を巡拝したのと同じご利益があるとされ、さざえの殻の中のような堂内を初層から三層まで巡拝した(案内板より)。

その奥に不動堂があります。本尊不動明王は不動尊または無動尊ともいい、大日如来が済度し衆生に対して右手に剣、左手に索を持ち大火焔を放ち忿怒相に現じ一切煩悩を調伏し遵法せしめ給う尊である。堅固不動の尊なれば諸願成就はもちろん、悪毒、災害を除き延寿除病等効能広し。堂内には不動明王を中央に右に制咤迦(せいたか)、左に矜羯羅(こんがら)の二童子を祀り当山修行の道場である(案内板より)。

お大師さま四国行脚

弘法大師像

お大師さまが四国行脚をした際の立像を見ることができます

西新井地名の由来

加持水の井戸(足立区webサイトより)

西新井地区では不作と疫病で多くの人々が苦しんでいました。そこへ観音様のお告げを聞いたお大師様がやってきて、人々を助けるために祈願を行ったのです。すると、井戸から新たに湧き水が溢れ出し、人々の疫病を癒して行きました。のちにこの奇跡のような出来事は、お堂の“西”側にある“新”しい“井”戸から始まったということで、現在の西新井の地名の由来になったといわれています。

弘法大師と観音様の功徳が一度に

四国八十八箇所お砂踏み霊場

厄除け弘法大師のご利益と観音慈悲の功徳を一時に与えてくださる礼拝所。基壇の周囲、石版の下には四国霊場と高野山の霊砂が順に敷かれております。<礼拝の心得>心穏やかに保ち願いを込め南側正面より入場。正面にで合掌礼拝、「南無大師遍照金剛」をお唱えしながら左側から順に一周してください(案内板より)。

厄除けパワースポット

大本堂

西新井大師の中央にそびえ立つのが圧倒的な存在感を放つ大本堂。十一面観音と弘法大師を祀る黄金の本堂内はまさに大迫力そのものです。護摩祈祷などもここで行われ、関東三大厄除け大師にふさわしい厄災除けのパワースポットとなっています(あだち観光ネットより)。

女人の諸願成就に霊験

如意輪堂(女人堂)

もともと西新井大師は「女性の厄除け祈願所」として栄えていました。今でも大本堂の裏には女性のためのお堂があり女性のさまざまな願い事に後利益がある場所として多くの女性が訪れます(あだち観光ネットより)。

本尊如意輪観音は法輪を転じて苦しみを受ける一切有情に宝財を施し、あるいは如意珠より福智二徳を出生し衆生の苦を除き楽を与える観音菩薩である。当山ではいつの頃からか特に女人の諸願成就に霊験ありとされその功徳大きい故に女人堂と伝えられ衆生の帰依と共に今日にいたる(案内板より)。

十種の福徳

延命水洗地蔵尊

地蔵菩薩は釈尊の滅後、仏がいなくなったこの世界の衆生を弥勒仏が出現するまでの間、強化する菩薩であります。この延命水洗地蔵尊を信仰すると十種の福徳が授かり特に寿命長延の功徳があります。弘法大師様ご降臨1200年の記念として建立致しました(案内板より)。

4月は藤の季節でもあります。延命水洗地蔵尊の奥に見事な藤棚があります

商売繁盛・出世運

出世稲荷明神

西新井大師の鎮守として祀られるのが出世稲荷明神。五穀豊穣の神である稲荷明神ですが、商売繁盛・出世運のパワースポットとしても知られています(あだち観光ネットより)。

稲荷明神とは本来五穀の神であります倉稲魂神(ウカノミタマ)をお祀りしたものである。弘法大師様が嵯峨天皇より東寺を賜りました時、明神が翁の姿となって現れ救いを垂れられたので、東寺の鎮守として祀られ盛んになったと言われます。この社殿は弘法大師降臨1200年の記念として再建致しました東山の鎮守であります(案内版より)。

仏舎利一粒

十三重宝塔

この塔は高祖弘法大師報恩謝徳のために建立されました十三重の塔です。塔身には高祖大師の御影を謹刻し中には恵果阿闍梨より受け継がれた仏舎利一粒が納められさらに高祖大師ゆかりの聖地より白砂聖石を埋め埋葬されております。塔は卒塔婆(ストゥーパ)と言われお釈迦様の仏舎利を奉安されるために建造されたのが始まりです。密教ではストゥーパに「大日返照の一身十方諸仏の具体」と解かれております。造立供養の功徳は無辺にして量り難く十種の功徳を被ると言われています(案内板より)。

高野山奉迎

奥の院

高野山の奥の院を奉迎したものです

グルメ情報

草だんご

お大師さまがヨモギを煎じたものを病人に飲ませるとみるみる回復した!という伝説から草だんごが西新井大師の名物になったと伝えられています。(足立区webサイトより)

中田屋

- 草だんご 20個入900円、30個入1300円

- 営業時間 10:00~16:00

- 定休日 木曜日

買うときに試食で1つだんごをいただけました。団子と餡子が分かれています。とても美味しくいただきました。

かどや

大正11(1922)年創業、老舗の甘味・食事処です。

今川焼120円をいただきました。映画「万引き家族」のロケ地だそうです。

まめ屋

日本の伝統的な豆菓子と現代的にアレンジした約200種類の商品があるそうです。

きなこまめを買いました。季節限定、迷ったらこれだそうです。

いずみや

明治創業の老舗で、備長炭を使って1枚1枚丁寧に焼き上げる手焼きのおせんべいです。

草加煎餅と青のり煎餅を買いました

さあ、西新井へ行こう

4月は、ぜひ西新井大師へ足を運んでみてください。美しい牡丹の花や藤の花に癒され、心身ともにリフレッシュできること間違いなしです。